燃料費調整額による電気料金の上昇を防ぎ、賢く電気を使用する方法を提供するガイドです。電気代の節約は家計管理において重要な要素であり、日常生活で無理なく実践できる工夫が求められます。

本記事では、燃料費調整制度の基本的な概要を紹介し、具体的な節電方法や電力会社・プランの見直し方について詳しく解説します。

さらに、政府の支援策や調整を行わない電力会社の選択肢についても触れ、読者が今日から実践できる具体的なアドバイスを提供します。

燃料費調整制度とは?

まずは、燃料費調整制度がどのようなものなのかを、このセクションで紹介していきます。

燃料費調整制度を知ることは賢く電気を使うための第一歩!

実例も見ながら確認していきましょう!

① 燃料費調整制度の仕組み

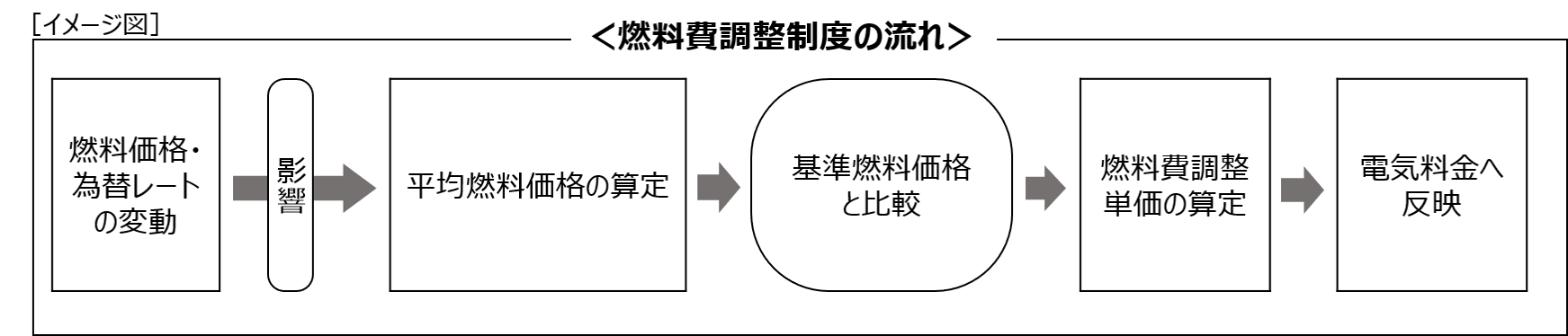

燃料費調整制度は、原油、液化天然ガス(LNG)、石炭などの主要燃料の価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。

この制度により、燃料価格が上昇すれば電気料金も増加し、逆に燃料価格が下落すれば電気料金も減少します。具体的なプロセスは以下の通りです。

①原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均燃料価格を算定します。

②算定された平均燃料価格と、基準燃料価格との比較による差分にもとづき、燃料費調整単価を算定し、電気料金に反映します。

燃料費調整制度は、1996年に導入され、経済情勢や国際的な燃料価格の変動に迅速に対応することで、電力会社の経営を安定化させる目的で設けられました。

この制度により、燃料価格の急激な変動が直接的に電気料金に影響を与えることを防ぎ、消費者にとっても予測可能な電気料金の設定が可能となっています。

燃料費調整額の算定方法

燃料費調整額は以下のような方法で算定されます。

燃料費調整額(円) = 燃料費調整単価(円/kWh) × 使用量(kWh)

燃料費調整単価と使用量それぞれが毎月の燃料費調整額に大きな影響を与えていることがわかります。

以下では、具体例を用いて解説していきます。

・東京電力エナジーパートナーの2025年5月分の実例

燃料費調整単価:-6.19円/kWh

→(平均燃料価格 52,300円 – 基準燃料価格 86,100円)× 基準単価 0.183円 ÷ 1,000

※毎月変動

平均燃料価格:52,300円

→ 平均原油価格 × α + 平均LNG価格 × β + 平均石炭価格 × γ

※100円単位とし、10円の位で四捨五入

※毎月変動

| 平均価格 | 係数 |

| 平均原油価格:75,519円 | α:0.0048 |

| 平均LNG価格:96,530円 | β:0.3827 |

| 平均石炭価格:22,788円 | γ:0.6584 |

基準燃料価格:86,100円

→ 平均原油価格 × α + 平均LNG価格 × β + 平均石炭価格 × γ

※100円単位とし、10円の位で四捨五入

※毎月固定

| 平均価格 | 係数 |

| 平均原油価格:82,572円 | α:0.0048 |

| 平均LNG価格:132,509円 | β:0.3827 |

| 平均石炭価格:53,189円 | γ:0.6584 |

⇒例えば、月間の使用電力量が300kWhのご家庭の場合、1,857円の割引となります。

平均燃料価格・基準燃料価格は、原油・液化天然ガス(LNG)・石炭の価格変動がその構成比率(毎月固定)をもとに加重平均されていることがわかります。

また、基準単価は、平均燃料価格が1キロリットルあたり1,000円変動した場合の1kWhあたりの変動額と言い換えることもできます。

燃料費調整単価の算定方法を理解することで、自分の電気料金にどのように影響するかを把握し、効果的な電気の使い方や節約対策を講じることが可能になります。

出典:東京電力エナジーパートナー「燃料費調整制度とは」、「燃料費調整のお知らせ(2025年5月分)」を参考に作成

燃料費調整額の反映タイミング

燃料費調整額が電気料金に反映されるタイミングは、燃料価格の変動から約2ヶ月後です。

具体的には、過去3ヶ月の平均燃料価格を基に燃料費調整単価が算定され、その結果が次の2ヶ月分の電気料金に反映されます。

②電気料金への影響

燃料費調整制度は、電気料金の根幹をなす重要な要素です。この制度により、原油・LNG・石炭などの燃料価格の変動が直接的に電気料金に反映されます。

具体的には、燃料費調整額が電気料金にどのように影響を与えるのかを理解することが家計管理において不可欠です。

また、燃料費調整額が電気料金全体に占める割合や、その変動幅が家計に与える具体的な影響についても詳しく解説します。

これにより、電気代の内訳をしっかりと把握し、効果的な節約対策を講じるための基礎知識を身につけることができます。

次のセクションでは、基本料金と電力量料金との関係性について詳しく見ていきます。

電力量料金との関係

電力量料金と燃料費調整額は、電気料金において密接な関係を持っています。電力量料金は、実際に使用した電気の量に基づいて計算される部分であり、家庭ごとの使用状況によって変動します。

一方、燃料費調整額は、原油・LNG・石炭などの燃料価格の変動に応じて電気料金に加算または減算される項目です。このため、使用電力量が増えるほど燃料費調整額も増加する傾向にあります。

例えば、冬場に暖房を多用する家庭では電気の使用量が増え、その結果として燃料費調整額も高くなります。

同様に、夏場にエアコンの使用時間が長くなると電気使用量が増加し、燃料費調整額もそれに伴って上昇します。

これに対し、省エネ対策を講じて電気使用量を抑えることで、燃料費調整額の影響を軽減することが可能です。

具体的な方法としては、LED電球への交換や、使用していない電化製品のコンセントを抜く、エアコンの設定温度を見直すなどが挙げられます。

また、電力量料金と燃料費調整額の関係を理解することで、家電の選び方や使用方法を工夫し、より効率的な電気の使用が可能になります。

例えば、省エネ性能の高い家電製品を選ぶことで、同じ機能を果たしつつも電力消費を抑えることができ、それにより燃料費調整額の上昇を防ぐことができます。

このように、電力量料金と燃料費調整額の関係を把握し、日常生活での電気の使い方を見直すことで、家計の節約につなげることができます。

非公開: 電気料金の仕組みとは?請求書の項目と節約ポイントをやさしく解説

従量制と定額制の違い

電気料金には主に従量制と定額制の2種類のプランがあります。それぞれのプランは燃料費調整額への対応が異なり、家計に与える影響も異なります。従量制では使用電力量に応じて料金が変動する一方、定額制では一定の料金が設定されています。

従量制では、電気の使用量が多いほど料金が高くなります。

このプランは燃料費調整額が電力量料金に直接反映されるため、使用量が増えるとその分調整額も増加します。

メリットとしては、使用量をコントロールすることで電気代を抑えることが可能ですが、逆に使用量が多い月には料金が高くなるデメリットがあります。

一方、定額制では月々の料金が一定であるため、使用量にかかわらず同じ金額が請求されます。

このプランは燃料費調整額の影響を受けにくく、電気使用量が多い家庭でも安心して電気を利用できます。ただし、使用量が少ない場合でも料金が固定されているため、節電効果が薄いという点がデメリットとなります。

家計にとって有利なプランを選ぶためには、電気の使用パターンを把握することが重要です。例えば、電気を多く使用する家庭や燃料費調整額の変動リスクを避けたい場合は定額制が適しています。

一方、電気の使用量が比較的安定しており、節電意識が高い家庭では従量制の方が経済的にメリットを享受できるでしょう。

最終的に、自分のライフスタイルや電気の使用量に合わせて最適なプランを選択することで、電気代の節約につながります。

プラン選びに迷った場合は、各電力会社のシミュレーションツールを活用し、具体的な料金試算を行うことをおすすめします。

燃料費調整額を抑える賢い電気の使い方

つぎに、燃料費調整額を抑えるためのテクニックをご紹介していきます。

様々なアプローチがありますので、ご自身にあったものを見つけ、取り入れやすいものから実践していきましょう!

①節電で電気料金を抑える

節電は電気料金を抑え、家計の負担を軽減するための有効な方法です。日常生活におけるちょっとした工夫や習慣の見直しによって、簡単に電力消費を減らすことが可能です。

例えば、使用していない電化製品のコンセントを抜く、照明をLED電球に交換するなどの基本的な節電方法から、家電製品の効率的な使用やスマートメーターを活用した電力管理など、応用的なテクニックまで幅広く取り入れることで、電気料金の削減に大きく寄与します。

さらに具体的なアクションプランを立てて実践することで、持続可能な節電習慣を確立することができます。家族全員で協力し、省エネ意識を高めることで、より効果的な節約が実現します。

これらの方法を継続的に実行することで、長期的な家計の節約につながり、貯蓄を増やすことも可能となります。

家庭での省エネテクニック

家庭での省エネテクニックを取り入れることで、無理なく電気代を削減することが可能です。以下に、日常生活で実践しやすい具体的な方法を紹介します。

・照明の見直し

すぐに取り組める節電方法の一つです。まず、従来の白熱電球や蛍光灯をLED電球に交換することで、消費電力を大幅に削減できます。

LED電球は寿命も長いため、長期的なコスト削減にも繋がります。また、使用していない部屋の照明はこまめに消す習慣をつけることが重要です。

さらに自然光を有効活用するために、日中はカーテンを開けて室内を明るく保つ工夫も効果的です。

・エアコンの適切な設定

エアコンの温度設定を夏は28℃、冬は20℃程度に調整することで無駄な電力消費を抑えることができます。

また、エアコンのフィルターを定期的に掃除することで、効率的な運転を維持し、エネルギーの無駄遣いを防ぎます。

さらに、エアコンの使用時間を見直し外出時や就寝時にはタイマー機能を活用して、自動的に運転を停止する設定にすることも有効です。

・断熱対策

冷暖房の効率を高め、電力消費を削減できます。具体的には、窓やドアの隙間に断熱材を取り付けることで、外部からの熱の侵入や内部の温度の逃げを防ぎます。

また、厚手のカーテンを使用して窓からの熱の流入を抑えることや、床や壁に断熱シートを貼ることで、室内の温度を一定に保つ工夫も効果的です。

これらの対策により、エアコンの使用頻度を減らすことができ、電気代の削減に繋がります。

・家電製品の使用方法の見直し

例えば、冷蔵庫の設定温度を適切に保ち、不要な開閉を避けることで、消費電力を抑えることができます。また、洗濯機や食器洗い機は、満載時にまとめて使用することで効率的に運転させることができます。

さらに、待機電力をカットするために、使用していない家電製品の電源コードをコンセントから抜く習慣をつけることもおすすめです。

これらの省エネテクニックを日常生活に取り入れることで、無理なく電気代を削減し、環境にも優しい生活を実現できます。

小さな工夫の積み重ねが、大きな節約につながることを実感できるでしょう。

関連記事節電のプロが教える!おうちで簡単節約術【7選】

電気代の節約を実現するためには、エネルギー効率の高い家電製品や便利なガジェットの活用が欠かせません。

これらの節電グッズを上手に取り入れることで、日常生活の中で無駄な電力消費を抑え、家計の負担を軽減することが可能です。

以下に、効果的な節電グッズとその活用方法を具体的にご紹介します。

・スマートプラグ

スマートプラグを使用すると、スマートフォンから遠隔操作で電化製品の電源を管理できます。これにより、外出先からでも家電の電源をオン・オフでき、忘れがちなコンセントの切り忘れを防ぐことができます。

・LED電球

従来の白熱電球に比べて消費電力が少なく、長寿命であるLED電球は、照明における電力削減に効果的です。

また、色温度や明るさの選択肢が豊富なため、用途に応じて最適な照明を選ぶことができます。

・エネルギーモニター

家庭内の電力消費をリアルタイムで監視できるエネルギーモニターを導入することで、どの家電が多くの電力を消費しているかを把握し、効率的な電気の使い方を計画することができます。

・スマートサーモスタット

エアコンや暖房の温度を自動的に調整するスマートサーモスタットは、快適な室温を保ちながらも電力の無駄遣いを防ぎます。プログラム設定により、帰宅時間に合わせて温度を調整することも可能です。

これらの節電グッズを積極的に活用することで、電力消費の効率化を図り、電気代の削減に大きく貢献することができます。日常生活に取り入れやすいグッズから始めて、少しずつエコな暮らしを実現していきましょう。

家電製品の選び方

家電製品の選び方については、エネルギー効率を重視することが重要です。

まず、購入を検討している家電製品に貼付されている省エネラベルを確認しましょう。これらのラベルは製品のエネルギー消費量を示しており、高効率な製品を選ぶことで長期的な電気代の節約が期待できます。

次に、製品に省電力モードが搭載されているかどうかをチェックしましょう。

この機能により、使用していない時の電力消費を抑えることが可能です。例えば、冷蔵庫やエアコンには省電力運転モードが備わっていることが多く、これを有効に活用することでさらにエネルギーを節約できます。

さらに、長期的な節電効果と初期投資のバランスを考慮することが大切です。

エネルギー効率の高い家電は初期コストがやや高くなる場合がありますが、電気代の節約分を考えれば、長期的には経済的なメリットが大きいです。

購入前にランニングコストも含めた総合的なコストを検討し、最適な選択をしましょう。

最後に、口コミや評価サイトを参考にすることも有効です。実際に使用しているユーザーの意見や評価を確認することで、性能や耐久性に優れた製品を見つけやすくなります。

信頼できる情報源を活用し、納得のいく製品選びを行いましょう。

関連記事非公開: 10年前の家電と比較!最新省エネ家電で年間の電気代がこんなに違う

電気使用量の見直し

家庭の電気使用量を効果的に見直すためには、現在の使用状況を正確に把握することも重要です。

電力使用量のモニタリングには、スマートメーターを活用する方法や、家計管理アプリを使用して詳細なデータを記録する方法があります。これにより、どの家電製品が多くの電力を消費しているかを明確に把握できます。

電気使用量を減らすための具体的なステップとしては、不用な電化製品の電源をオフにする、エネルギー効率の高い家電に替える、照明をLEDに切り替えるなどが挙げられます。

また、家族全員で節電意識を持つことも大切です。スマートメーターや家計管理アプリを活用して定期的に使用量をチェックし、効果的な電力管理を実現しましょう。

関連記事HEMSって何?仕組みとメリット・デメリットを徹底解説

オフピーク時間の利用

オフピーク時間の電力利用は、電力需要が低い時間帯に電気を使用することで、電気料金を抑える効果的な方法です。

ピーク時間帯とオフピーク時間帯で料金が異なる電力会社も存在するため、計画的に電力を使用することで家計の節約につながります。

具体的には、夜間や早朝などのオフピーク時間に洗濯機や食洗機、乾燥機などの家電製品を使用することで、電気料金の節約が可能です。

メリットとして、電気代の削減だけでなく、電力需要の分散にも寄与しますが、一方で生活リズムの調整が必要になる場合があります。

家事のスケジュールを調整する際には、タイマー機能やスマートプラグを活用することをおすすめします。

例えば、洗濯機のスタート時間を設定することで、手動での操作を減らし、計画的に電力を使用することが可能です。家族全員で協力し、効率的な電力利用を心がけることで、より大きな節約効果が期待できます。

②電力会社・プランの見直し

電気代を賢く削減するためには、電力会社やプランの見直しが非常に効果的です。

異なる電力会社が提供する各種プランには、それぞれ特徴やメリット・デメリットが存在し、家庭の電力使用状況に応じて最適な選択をすることが重要です。

このセクションでは、様々な電力会社の特徴やプランの違いを比較し、最適な選択をするためのポイントを詳しく解説します。

また、比較サイトの活用方法や契約変更の手順についても触れ、読者がスムーズに電力会社やプランを見直せるようサポートします。

電力会社の比較方法

電力会社を比較する際には、料金体系、燃料費調整制度の有無、そして追加サービスなどのポイントを総合的に評価することが重要です。

まず、料金体系では基本料金と従量料金のバランスや、プランごとの割引条件を確認しましょう。

次に、燃料費調整制度が適用されているかどうかをチェックすることで、燃料価格の変動による電気料金への影響を把握できます。

さらに、各電力会社が提供する追加サービス(例えば、ポイント還元、オンライン管理ツール、カスタマーサポートの品質など)も選択の大きな要因となります。

これらの比較ポイントを体系的に評価するためには、専用の比較サイトや電力会社の公式ウェブサイトを活用することをおすすめします。

これらのツールを利用することで、複数の電力会社の料金プランやサービス内容を一目で比較でき、自分のライフスタイルや家計に最適な電力会社を選択するための参考になります。

また、口コミやユーザーレビューも参考にすることで、実際の利用者の満足度やサービス品質を把握することが可能です。

料金プランの選び方

電気料金プランには固定料金制と従量料金制の2種類があります。

固定料金制は、毎月一定額を支払うことで電気使用量に関係なく料金が安定するため、予算管理がしやすいというメリットがあります。

一方、従量料金制は、使用した電力量に応じて料金が変動するため、電力の使い方次第で節約が可能です。

ご家庭の電気使用パターンを把握し、どちらのプランが適しているかを判断することが重要です。

例えば、電気の使用量が一定で安定している場合は固定料金制が向いているでしょう。逆に、電力使用量にばらつきがあり節電を心がけている場合は従量料金制が適している可能性があります。

燃料費調整を行わない電力会社の選択肢

最後に、燃料費調整額を抑えやすい電力会社の選び方についてご紹介します。

具体的な電力会社を紹介している記事へのリンクも載せていますので、参考にしてみてください!

①燃料費調整を行わない電力会社の特徴

燃料費調整を行わない電力会社は、安定した料金設定を提供することで、電気代の予測を容易にしています。

これらの会社は、燃料費の変動に影響されずに一定の料金を維持する仕組みを採用しており、家計管理を重視する家庭にとって魅力的な選択肢となっています。

次のセクションでは、こうした電力会社が採用する料金設定の具体的な仕組みや、燃料費調整を行わないことによるメリット・デメリットについて詳しく解説します。

燃料費調整制度の代替手段

燃料費調整制度の代替手段として、電力会社はさまざまな料金安定化の方法を採用しています。これらの方法は、燃料価格の変動による電気料金の急激な上昇を防ぎ、利用者に安定した料金を提供することを目的としています。

・固定料金プランの導入

契約時に一定期間の電気料金を固定することで、燃料価格の変動リスクを回避します。これにより、利用者は予算を立てやすくなり、料金の急激な変動による家計への影響を抑えることができます。

・長期契約による価格安定化

電力会社は長期契約を結ぶことで、燃料費の変動を平均化し、安定した料金設定を実現します。これにより、短期的な市場の変動に左右されず、利用者に安定した電気料金を提供します。

・エネルギー効率の向上と再生可能エネルギーの活用

電力会社は省エネ技術の導入や再生可能エネルギー源の利用を積極的に進めることで、燃料費の影響を軽減し、長期的な料金安定化を図ります。これにより、環境負荷の低減とともに、利用者に安定した電気料金を提供します。

これらの代替手段により、燃料費調整制度を採用しない電力会社でも、利用者に対して安定した電気料金を提供することが可能となっています。

②電力会社選びのポイント

電力会社を選ぶ際には、基準単価との比較や電力量料金の違い、サービス内容や評判など、総合的に評価するポイントがいくつかあります。

次のセクションでは、これらの基準を具体的に見ていき、読者が自身のニーズに最適な電力会社を選択できるようサポートします。

電力量料金の違い

「電力量料金」は、使用した電気の量に応じて課金される料金部分であり、各電力会社でその構造が異なります。

例えば、ある社では使用量が増えるごとに単価が上がる段階的な料金設定を採用している一方、別の社では時間帯によって料金が変動する時間帯別料金制度を導入しています。

このような料金体系の違いは、月々の電気料金全体に大きな影響を与えます。

自分の電気使用パターンに最適な料金体系を選ぶためには、まず家庭内での電気使用状況を把握することが重要です。

例えば、エアコンや電子レンジなどの高電力機器を使用する時間帯や、全体の月間使用量を確認することで、どの料金プランが最も経済的かを判断できます。

また、段階的料金を採用しているプランでは、使用量が多いほど単価が上がるため、節電を意識することで電気代を抑えることが可能です。一方、時間帯別料金を選択すれば、ピーク時の使用を避けることで費用を削減できます。

電力会社ごとの電力量料金の違いを理解することで、家計の電気費を効果的に管理することができます。

比較サイトや電力会社の公式ウェブサイトを活用し、自分のライフスタイルに合った最適なプランを選ぶことをおすすめします。

また、定期的にプランの見直しを行うことで、電気料金の無駄を省き、より賢い電気の使い方を実現しましょう。

電力会社のサービス内容と評判

電力会社を選ぶ際には、サービス内容と評判をしっかり確認することが重要です。

まず、カスタマーサポートの充実度をチェックしましょう。迅速で親切な対応が期待できる会社は信頼性が高いと言えます。

また、オンラインサービスの使いやすさも大切なポイントです。スマートフォンやパソコンから簡単に利用できるプラットフォームを提供している会社は、日常の管理がスムーズになります。

さらに、顧客満足度も重要な指標です。口コミや評価サイトのレビューを参考にすることで、実際に利用しているユーザーの声を知ることができます。

信頼できる電力会社を選ぶためには、これらの評価ポイントを総合的に考慮し、自分のニーズに最適な会社を見つけることが大切です。

まとめ

「燃料費調整額」を知ることが、電気代節約の第一歩!

「節電してるのに、電気代がぜんぜん下がらない…」

そんな違和感の正体、それが「燃料費調整額」かもしれません。

この仕組みは、電気をつくる燃料の価格が変動するたびに、電気料金にも上乗せされる制度。

つまり、日頃どれだけ節電していても、燃料費が上がれば電気代も増えるということなんです。

この記事では、燃料費調整額の仕組みや計算方法、電気料金に与える影響を主婦の方でも理解しやすく解説しました。

さらに、日常で取り入れられる節電の工夫や、燃料費調整額が小さい電力会社の選び方まで、実践的な情報もお届けしました。

大切なのは、「なんとなく払っている電気代」を見える化すること。

原因がわかれば、対策が見えてきます。

「じゃあ、うちはどこの電力会社を選ぶのが正解なんだろう?」

そう感じた方に、次におすすめなのがこちらの記事です。

オール電化の電力会社はどこが安い?おすすめ3社を比較!

電力会社選びは、家計に直結する「固定費の最適化」。

この記事とあわせて読むことで、あなたの家庭にぴったりのプランがきっと見つかります。

執筆者

小売電気アドバイザー

大山 泰正

小売電気アドバイザーの資格を持ち、電気の比較・情報サイト「エネべる」を運営しています。運営会社である株式会社enebellの代表取締役として、電力業界の最新情報や節約術に関する豊富な知識を提供。電力自由化や最適な電力プラン選びに関するアドバイスを分かりやすく解説しています。