「最近、電気代が高くなってきた気がする」「IHを使っただけでブレーカーが落ちた…」

オール電化住宅に住むあなたなら、そんな経験があるかもしれません。

実は、その原因が「契約アンペア(容量)」にある可能性も・・・

契約容量が生活スタイルに合っていないと、無駄な電気代を払っていたり、必要なときに電気が使えなかったりと、家計にも快適さにも悪影響が出ることがあります。

この記事では、契約容量の基本から、家族構成別の目安、見直しの方法、さらにはオール電化向けの電力会社選びまで、丁寧に解説します。

「うちって何アンペアがちょうどいいの?」という疑問をスッキリ解決して、ムダのない電気生活を目指しましょう!

オール電化の契約容量(アンペア)ってどう決まるの?

オール電化住宅では、契約容量(アンペア設定)の設定が、電気をムダなく、そして快適に使うためのカギになります!

容量が小さすぎるとブレーカーが頻繁に落ちてしまいますし、逆に大きすぎると毎月の基本料金が割高に…。

「アンペア」「kVA」「kW」の違いと、契約方式の仕組み

「40A契約とか60A契約ってよく聞くけど、それってどうやって決められてるの?」「うちはIHもあるし、エコキュートも使ってるし…本当に合ってるのかな?」

まずは契約容量の決まり方と3つの契約方式について解説します!

電気の「量」と「力」の違いをざっくり理解しよう!

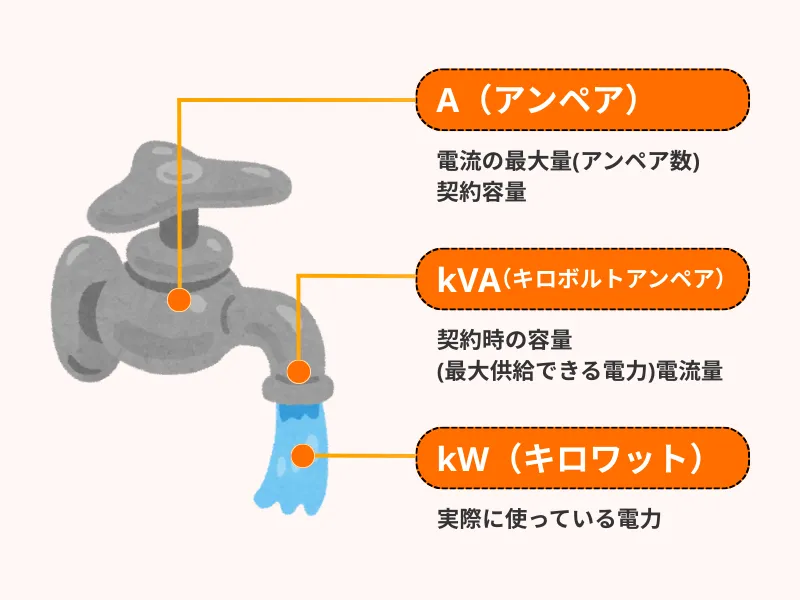

| 単位 | 意味 | ざっくり例えると |

|---|---|---|

| A(アンペア) | 電流の最大量(アンペア数)契約容量 | 水道の元栓のサイズ(Aが大きいほど同時使用に強い) |

| kVA(キロボルトアンペア) | 契約時の容量(最大供給できる電力) 電流量 | 蛇口の太さ(最大で出せる水の量) |

| kW(キロワット) | 実際に使っている電力 | 実際に使う水(蛇口から出る水の量) |

【アンペア契約】

アンペア契約は、家庭で同時に使用できる電気の量(アンペア(A))で決める契約方式です。

契約アンペア数に応じて毎月の基本料金が変わります。

どうやって契約容量が決まるの?

契約時に「何アンペアで契約するか」を選びます(例:30A/40A/50A/60Aなど)。

家庭で同時に使用できる電気の量(アンペア(A))をもとに決定していきます!

- 一人暮らし:30A前後

- ファミリー世帯(オール電化):60A以上

というのが一般的な目安です!

- 容量を超えると即ブレーカーが落ちる

IH+電子レンジ+エアコンの同時使用など、契約アンペアを超えて電気を使うとブレーカーが落ちる可能性が・・・ - 基本料金がアンペア数で段階的に上がる

使用量にかかわらず、契約アンペアが大きいほど毎月の基本料金が上がっていきます。

ポイント

- 契約アンペア数で電気の同時使用量が決まる

- ブレーカーが落ちやすい家庭は見直し対象

- 容量を上げすぎると基本料金がムダに高くなることも

【kVA契約(主開閉器契約)】

kVA契約は、「アンペア × 電圧 ÷ 1000」で表される容量(kVA)を基準にした契約方式です。

基本の考え方はアンペア契約とほぼ同じです。

どうやって契約容量が決まるの?

「主開閉器契約」とも呼ばれ、ブレーカーの定格容量をkVA換算して契約容量が決まる仕組み。

住宅に設置されている電気設備の最大容量で決まります!

たとえば、60A契約なら → 6kVAというように換算されます。

- アンペア表記がないので、直感的に分かりにくい

「うちは何アンペア?」と聞かれても、kVA契約だとピンと来にくいです。

そのため、kVA → アンペア換算(×10)して考える必要があります。 - スマートメーターが導入されると主開閉器が撤去されるケースも

その場合は、最大需要電力に応じた契約(実量制)に自動切り替えになる場合があります。

→ 自宅が今どの契約方式か、定期的に確認しておくと安心です。

ポイント

- kVAは「アンペア × 電圧」で表す容量の単位

- 実質的にはアンペア契約とほぼ同じ仕組み

- kVAの数値から「自宅に合った目安容量」を把握しておくと◎

【kW契約(負荷契約)】

kW契約(負荷契約)は、過去1年間で記録された最大使用電力(ピーク時の使用量)をもとに、翌年の基本料金が決まる契約方式です!

アンペアやkVA制とは考え方が少し違います。

どうやって契約容量が決まるの?

スマートメーターなどで1年通して電力使用量を記録して、たくさん電気を使ったとき(最大デマンド)を元に、翌年の契約kWが決定されます。

例:もし1年間で一番使った瞬間の電力が「8kW」だったら

→ 翌年は8kW分の基本料金が発生します。

- ピークの瞬間だけでも高くなると、次年の基本料金が跳ね上がる

- 夏や冬のエアコン・IH・エコキュート同時使用などが原因になりやすい

- 電気を賢く使わないと「一瞬のムダ」で高額な基本料金を払うことになってしまう

ポイント

- 1年間のうち、最も電力を使った瞬間(最大需要電力)をもとに契約容量が決まる

- 一瞬のピークで料金が決まるため、無駄遣いが大きな影響に

- オール電化住宅(特に大きめな住宅)や、新電力との契約でこの方式が採用されるケースもあります。

結局、どの契約が自分に当てはまる?

| 契約方式 | オール電化対応 | 基本料金の仕組み |

|---|---|---|

| アンペア契約 | 〇 | 契約Aに応じた固定料金 |

| kVA契約 | 〇 | 契約kVAごとに課金 |

| kW契約 | 〇(多機器使用向け) | 契約kWに応じて算出 |

迷ったら「マイページ」or「検針票」でチェック!

自宅の契約方式や容量は、以下で確認できます:

- 電力会社のマイページ(契約情報・使用量グラフあり)

- 毎月届く検針票(明細書)

- 分電盤に貼ってある契約ラベル(例:60A、6kVAなど)

マイページでは、リアルタイムで契約容量や電気使用量を確認できるため、常に最新の情報を把握することが可能です。

検針票では、過去の電力使用量や契約内容の詳細が記載されているため、契約容量の見直し時に役立ちます。

どちらの方法も簡単に契約アンペア数を確認できるため、自宅の電力ニーズに合わせた最適な契約容量の見直しにぜひ活用してください!

家族構成別の契約アンペアの目安(オール電化の場合)

契約容量は「とりあえず60Aにしておけば安心」…というものではありません。

実際の電気使用量や家族構成に応じて、最適な契約を選ぶことが重要です。

実際の平均電気代をもとに、オール電化世帯における「契約容量の目安」を見ていきましょう。

オール電化世帯の月平均電気料金

| 世帯数 | オール電化世帯の平均電気料金※ |

|---|---|

| 1人世帯 | 13,305円 |

| 2人世帯 | 16,687円 |

| 3人世帯 | 18,617円 |

| 4人世帯以上 | 21,556円 |

関連記事※燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。

出典:総務省|家計調査 二人世帯以上 2024年,総務省|家計調査 単身世帯 2024年,東京電力エナジーパートナー,北海道電力,東北電力,中部電力,関西電力,四国電力,中国電力,九州電力,北陸電力を参考に作成

非公開: 【世帯別】オール電化世帯の平均電気代はいくら?あなたの家庭と比較してみよう

総務省が発表している2024年の世帯別の統計データと地域電力9社のオール電化向けのプランをもとに2024年度の世帯別の全国平均をまとめました!

地域や生活スタイルなどによって電気代は変動しますが、平均データを見ることで、オール電化世帯における「契約容量の目安」が見えてきます!

契約容量の目安(推定A/kVA)

月の電気代から逆算して、一般的な使用電力と契約容量の目安を見てみましょう。

| 世帯人数 | 主な電気機器(想定) | 推定使用量(ピーク時) | 推奨契約容量 |

|---|---|---|---|

| 1人世帯 | 冷蔵庫、IH、照明、TV、エコキュート | 約3〜4kW | 40A(4kVA)前後 |

| 2人世帯 | +洗濯乾燥機、エアコン1台増 | 約4〜5kW | 50A(5kVA)前後 |

| 3人世帯 | +電子レンジ、PC、エアコン追加 | 約5〜6kW | 60A(6kVA)前後 |

| 4人以上 | +食洗機、複数エアコン、調理家電 | 6kW超〜8kW | 60A〜8kVA以上 |

ワット数からも逆算できる!

| 家電 | 消費電力の目安 |

|---|---|

| IHクッキングヒーター | 2.5〜3kW |

| 電気ケトル | 1.0〜1.5kW |

| 電子レンジ | 1.0kW前後 |

| エアコン(冷暖房時) | 0.6〜2.5kW(機種により差) |

| エコキュート(加熱中) | 1.5〜2kW |

| ドライヤー | 約1.2kW |

家電ごとのおおよその消費電力はこちらになります!

たとえば「IH+電子レンジ+エコキュート」が同時稼働すると、一気に5.5〜6kW(=60A)近くに!

非公開: 家庭の電気代を徹底解析!電気を多く使う家電ランキングTOP3とその理由

「なんとなく60A」にしていませんか?

「最初から60Aで契約してたから」「ハウスメーカーに勧められてそのまま…」という理由で容量過多になっているケースも少なくありません。

以下のような場合は、見直しの余地があります:

- ブレーカーが一度も落ちたことがない

- 電気代が平均より高い

- 電力会社のサイトで「最大需要電力」を見たら5kW未満だった

オススメ:契約容量の「見える化」

- 電力会社のマイページやHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を活用

- ピーク使用量と契約容量を比べて、余裕のあるか・足りてないかをチェック

- 一時的に60Aが必要な場面がないか、家族で話し合ってみる

HEMSって何?仕組みとメリット・デメリットを徹底解説

よくある悩みと見直しのヒント

よくあるお悩み例

オール電化住宅において、多くの家庭が以下のような共通の悩みや課題をもっていることが多いです!

「最近よくブレーカーが落ちる」

→ 容量不足の可能性あり!

IH+エコキュート+電子レンジなどを同時使用すると、契約容量を超えてしまうことも・・・

特に冬場や夕方の使用集中タイムに注意が必要!

「ブレーカーは落ちないけど、電気代が高い気がする…」

→ 容量が多すぎる=ムダに高い基本料金を払っているかも!

使ってない時間帯が多いなら、見直しの余地アリ

「契約容量ってどうやって調べるの?」

→ 多くの人が検針票やマイページを見てないのが現実

今すぐできる見直しの第一歩は、現状を知ること

自宅の契約容量を確認する方法(かんたん3ステップ)

・電力会社の「マイページ」にログイン

→ 契約A/kVA/kW、月別使用量、最大使用電力などが確認できます

・毎月の「検針票(明細書)」を見る

→ 「契約容量」「使用量(kWh)」の欄をチェック

・分電盤(ブレーカー)のラベルを確認

→ 例:「60A」「主開閉器6kVA」などの記載あり

見直しの目安チェックリスト

契約容量や電気料金の見直しを行う際に、チェックリストを参考にしてみてください!

| ピーク使用量(kW)が契約容量より1kW以上小さい | ☐ |

| 電気代が周囲の家庭より高いと感じる | ☐ |

| 日中はあまり電気を使わない(共働き・不在が多い) | ☐ |

| ブレーカーがほとんど落ちたことがない | ☐ |

| 電力会社のマイページをチェックしたことがない | ☐ |

1つでも当てはまるなら、一度契約容量の見直しを検討する価値ありです!

見直すと、どれくらい電気代が変わる?

| アンペア数 | 料金 |

|---|---|

| 10A | 331.75円 |

| 15A | 467.63円 |

| 20A | 663.5円 |

| 30A | 995.25円 |

| 40A | 1327円 |

| 50A | 1658.75円 |

| 60A | 1990.5円 |

東京電力エリアの基本料金を参考に見ていきます!

仮に「60A → 50A」に見直すだけで、年間4,000円近いの節約になるんです!!

見直しの流れと手順

電力会社のマイページで使用実績を確認

1.電力会社のマイページで使用実績を確認

2.足りているか/過剰かをチェック

3.変更手続きは、マイページまたは電話でOK

・工事なしで変更できるケースも多い

・ただし主開閉器の交換が必要な場合は有償になることも

注意点:安易なダウン契約はNG!

容量を下げすぎてしまうと、ブレーカーが頻繁に落ちてストレスが増える可能性も。

ポイント

「ブレーカーが落ちないギリギリではなく、少し余裕を持たせること」

→ 目安としては、ピーク使用量+20〜30%程度

契約容量を見直す前に知っておきたいポイントと注意点

契約容量を見直すことで電気代の基本料金が節約できることはできるのですが、やみくもに下げるのはリスクも伴います!!

「少し余裕があるくらい」がベスト

オール電化住宅では、契約容量に少し余裕を持つことが非常に重要です!

これは、日常生活での電力使用量が一定ではなく、ピーク時には多くの家電を同時に使用することがあるためです。

IHクッキングヒーターやエコキュートなど、大きな電力を消費する機器を同時に使用すると、契約容量が不足しブレーカーが落ちるリスクが高まります。

例えば、ピーク使用量が6.0kW(=約60A)だったとしても…

「毎月このくらい使ってるわけじゃないし」

→ と考えて 50Aに下げるとブレーカーが頻繁に落ちる可能性あり。

実際には、ピーク使用量+20〜30%程度を契約容量の目安にすると安心です。

季節変動(夏・冬の冷暖房負荷)や、来客時・料理集中時の“一時的な負荷”も考慮しまし検討しましょう!

一部の契約は「アンペア制」ではないことも

一般的に「◯アンペア契約」といえば、東京電力などの大手電力会社が採用している「アンペア制」のことを指します。

しかし…

一部の新電力会社や関西・中国・四国電力などのエリアでは、アンペア数での契約(A契約)ではなく、「基本料金=使用量に応じた比例制」や「kVA/kW契約」が採用されています。

そのため、「アンペアを上げ下げして基本料金が変わる」といった考え方がそもそも当てはまらないケースもあります。

新電力の場合は契約体系を必ず確認しよう

新電力と契約している方は、次のようなポイントを事前に確認しておくのがおすすめです!

- 契約容量の単位は「アンペア」「kVA」「kW」のどれか?

- 契約容量の変更はできるのか? その手続き方法は?

- 基本料金は固定か?容量連動か?使った分だけか?

特に「基本料金なし(従量課金のみ)」のようなプランも存在するため、契約内容によっては容量変更が不要、もしくはできないこともあります。

「スマートメーター」で自動計測=より正確な見直しが可能に

現在は、ほとんどの家庭がスマートメーターに切り替わっており、月間の最大使用電力(kW)や各時間帯の使用量が電力会社のマイページで簡単に確認可能になっています!

自分の「本当のピーク」がわかると、容量の見直しがより確実に!

検討ポイントまとめ(再チェック)

契約容量の見直しを行う際には、以下の重要なポイントを再確認することが不可欠です。これまでに解説した内容を踏まえ、適切な判断を下すための基準を整理しましょう。

・チェック項目YESなら見直し検討

| ブレーカーが一度も落ちたことがない | □ |

| 契約容量より使用量が明らかに少ない | □ |

| 日中の在宅時間が短い(共働き・単身) | □ |

| 電気代が割高に感じる | □ |

容量の変更手続きをしたことがない | □ |

これらのポイントをしっかりと確認することで、無駄のない契約と快適な電気生活を実現することができます。ぜひ、本記事で学んだ知識を活用し、最適な契約容量を選びましょう!

シミュレーションもあわせて活用

容量の見直しを検討しているなら、電力会社の公式サイトでの料金シミュレーションも便利です!

「容量を下げたら月いくら安くなる?」「他の会社に乗り換えたらどうなる?」

といった疑問に、ざっくりとした目安がつかめるので、見直しの第一歩としておすすめです。

手間もかからず無料で試せるので、契約見直しを検討しているなら、

まずはシミュレーションでおおよその目安を把握しておくのが重要です!!

まとめ

契約容量の適正を知ることは、無駄な電気代を防ぐ第一歩

オール電化住宅において、契約容量(アンペアやkVA)の設定は、「電気代を無駄なく抑える」ためのスタート地点です。

容量が大きすぎれば、使っていない分まで基本料金を払い続けることになり、反対に容量が小さすぎると、ブレーカーが落ちてしまい生活に支障が出ることも。

つまり、「ちょうどいい容量」=その家庭の電力使用にぴったり合った容量を見つけることが、

快適さとコストのバランスをとるうえでとても重要なんです。

- 契約容量が生活スタイルに合っていないと損

- 多すぎても基本料金がムダ、少なすぎてもブレーカー落ちでストレス

- スマートメーターや電力会社のマイページで自宅の使い方を見える化しよう

実例や平均値を参考に、家庭ごとの目安を知る

契約容量(アンペア設定)を適切に設定するためには、実際の家庭の事例や平均的なデータを参考にすることが有効です。これにより、自分の家庭に最適なアンペア数を判断する手助けになります!!

まずは、家庭内の電力使用パターンや電力使用量、生活スタイルを振り返ってみましょう。

「同時に使う電化製品は?」「季節ごとの電力使用量に波がある?」「オール電化の機器はどれくらい稼働している?」

こうした点を整理するだけでも、必要な契約容量(アンペア設定)の目安が見えてきます!

無理に容量を下げて不便になるより、ちょうどよい容量を選ぶことで電気代のムダを減らすことができます。

数字だけでなく、実際の生活スタイルや電力使用量に合っているかどうかを意識して考えてみるのがポイントです。

見直し手続きは思ったよりカンタン!

契約容量の見直しは、実は思ったより簡単に行うことができます。特別な知識や煩雑な手続きは必要なく、電話やウェブサイトを利用するだけでスムーズに変更手続きを進められます!

マイページから容量変更の申し込みができる電力会社も増えてきています

手続き自体はシンプルで、すぐに完了します。専用のフォームや担当者が丁寧にサポートしてくれるため、不安なく進めることができます。迷わず行動に移し、最適な契約容量を手に入れましょう!

電力会社選びも視野に

もし現在の電気契約が自分に合っていないと感じるなら、

「容量変更」+「電力会社の見直し」もセットで考えるのがおすすめです。

- オール電化向けの割安プランがある会社

- 時間帯別で安くなる「時間帯別料金プラン」

- 再エネ電力や、ポイント還元があるプラン

→ 各社の条件を比較することで、電気代の最適化がさらに進みます!

契約容量(アンペア設定)を見直すタイミングは、電力会社そのものの見直しにも良いチャンスです。

プランの中身をしっかり比べれば、もっとコストパフォーマンスの高い契約に変えられる可能性も。

少し手間に感じるかもしれませんが、毎月の電気代が数千円変わってくることもあるので、

ここはぜひ一度、しっかりチェックしておきたいポイントです。

ぜひこの機会に、ご自宅のアンペア設定と電力会社を見直してみてはいかがでしょうか!

関連記事非公開: おすすめの「基本料金0円」電力会社はコレ!選ぶ前に知っておきたい注意点もチェック

オール電化の電力会社はどこが安い?おすすめ3社を比較!

非公開: オール電化×太陽光発電におすすめの電力会社は?後悔しない選び方と乗り換えポイントを徹底解説!

執筆者

小売電気アドバイザー

大山 泰正

小売電気アドバイザーの資格を持ち、電気の比較・情報サイト「エネべる」を運営しています。運営会社である株式会社enebellの代表取締役として、電力業界の最新情報や節約術に関する豊富な知識を提供。電力自由化や最適な電力プラン選びに関するアドバイスを分かりやすく解説しています。