最近、電気代の請求書を見て「なんでこんなに高いの?」と感じたことはありませんか?

基本料金や電力量料金だけでなく、「燃料費調整額」や「再エネ賦課金」など、聞き慣れない項目がズラリ。

仕組みがわからないまま、なんとなく支払っている…という方も多いはずです。

この記事では、電気料金がどうやって決まるのか、その仕組みをわかりやすく解説します。

請求書の読み方から、ムダなく節約するためのヒント、電力会社選びに役立つ知識まで、スッキリ整理してお届けします。

「電気代のしくみ、いまさら聞けない…」という方も、今日から納得できるようになりますよ。

なんで電気料金ってこんなに複雑なの?全体の仕組みをわかりやすく解説!

電気料金って、なにげなく払っているけど「結局どうやって決まっているの?」と疑問に思ったことはありませんか?

請求書を見ると色々な項目が書かれていて、なんだか複雑そう。

でも、実は電気料金の仕組みは大きく分けて3つの要素でできています。

まずはその全体像をつかんで、「なんとなく高い気がする」の正体を見える化していきましょう。

電気料金は「基本料金」「電力量料金」「調整費」から構成される

電気料金っていろんな項目があって複雑に見えますが、実は大きく分けると「基本料金」「電力量料金」「調整費」の3つで構成されています。

それぞれがどうやって決まり、電気代にどんな影響を与えているのかをざっくりでも理解しておくと、「なんで高いの?」「どうすれば下げられる?」の答えが見えやすくなります!

基本料金とは?(固定費)

基本料金は、電気を使わなくても毎月かかる固定費です。

これは、電力を安定して届けるために必要な設備の維持費や人件費にあたる部分で、契約しているアンペア数(A)によって決まります。

たとえば、こんな感じです:

| 契約アンペア数 | 基本料金 |

|---|---|

| 10A | 311.75円 |

| 15A | 467.63円 |

| 20A | 623.5円 |

| 30A | 935.25円 |

| 40A | 1247円 |

| 50A | 1558.75円 |

| 60A | 1870.5円 |

契約アンペア数が高いほど、同時に使える家電が増える一方で、基本料金も高くなります。

「電気そんなに使ってないのに、料金があまり変わらない…」という場合、契約アンペアを下げることで節約できる可能性もあります。

請求書での確認ポイント

・「基本料金」という項目の欄に注目しましょう

・多くの場合、「基本料金(○○A契約)」という表記があります

・自分の契約アンペアが何Aかを確認できるので、容量が過剰でないか見直す材料になります

意外と知らない!電気代の基本料金とは?仕組みとムダのない見直し方

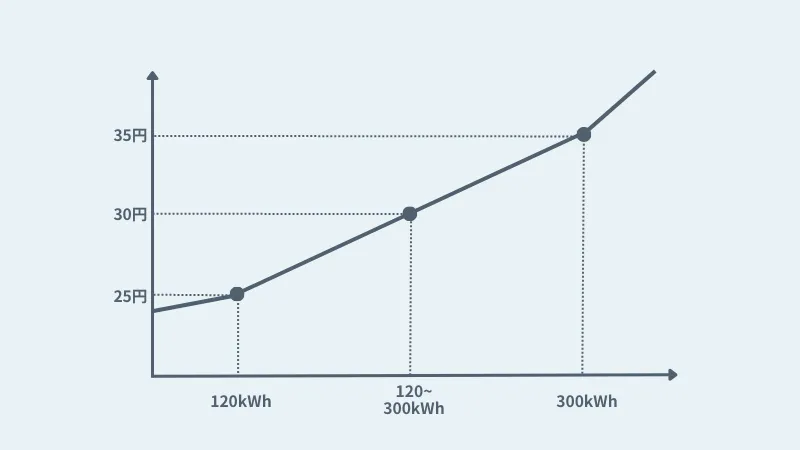

電力量料金|使った分だけかかる変動費

電力量料金は、1か月間に使用した電気の量(kWh)に応じて発生する従量課金です。

大手電力会社では「段階型プラン」が採用されていて、使えば使うほど単価が上がる仕組みになっています。

たとえばこんな設定です:

- ~120kWh:29.80円/kWh

- 121~300kWh:36.40円/kWh

- 301kWh~:40.49円/kWh

月に350kWh使った場合、最初の120kWhは29.80円、次の180kWhは36.40円、残りの50kWhは40.49円で計算されます。

このように、電気を使いすぎると割高になる仕組みになっており、節電の意識づけにも一役買っています。

請求書での確認ポイント

・「電力量料金」や「従量料金」と書かれている項目を確認

・どのくらいのkWhを使っていて、いくら請求されているかが記載されています

・単価が複数行に分かれている場合は、段階制が採用されている可能性が高いです

月々の使用量が300kWhを超えている人は、電力量料金が割高ゾーンに入っている可能性あり。

家電の使い方や時間帯を見直すと、節約につながることも。

電力量料金の種類はいくつかある!

この「電力量料金」の決まり方は、電力会社やプランによって異なります。

主に以下の3パターンがあります:

- 段階型プラン

→使うほど単価が高くなる - 固定単価型プラン

→何kWh使っても単価は一定 - 市場連動型プラン

→日々の市場価格によって単価が変動

ご自身のプランがどのタイプなのかを一度確認しておくと、電力会社の見直しや比較をする際に役立ちます。

関連記事市場連動型はトク?損?仕組みと選び方をわかりやすく整理

調整費|燃料価格の変動で毎月変わる費用

調整費は、電気をつくるための「仕入れ価格」の変動を反映した費用です。

同じように使っていても、月によって電気代が高くなったり安くなったりするのは、実はこの調整費の影響が大きいんです。

これは、電力の原料となる原油やLNG(液化天然ガス)などの燃料価格が海外で変動することに対応した費用です。

- 原油価格が上がる → 調整額も上がる

- 資源価格が下がる → マイナスになることもある

つまり、燃料価格の変動=電気代の変動という仕組みになっているんですね。

「今月の電気代、高くない?」と思ったときは、まずここをチェックしてみると原因が見えてくるかもしれません。

ただ…大手と新電力では仕組みがちょっと違う!

同じ「調整費」でも、参照している価格が違うんです。

大手電力会社では上記で説明したように、「燃料価格」をもとに計算され、決めて月ごとに見直しされています。

一方、新電力では、「電源調達調整費」や「調整単価」などの名前で、電力会社が電気を仕入れている電気の市場(=JEPX)の価格をもとに、調整費を定めています。

この違いを知っておくと、「今の料金がどうやって決まっているのか」がより明確になり、電力会社の見直し判断にも役立ちます。

請求書での確認ポイント

・「燃料費調整額」や「電源調達調整費」の欄を確認

・単価が月ごとに変動しているのがわかります

・契約している会社によって、どちらが表示されるか異なるので要チェック

「先月より使用量は変わらないのに高い…」と感じたら、この調整費が上がっていないかを確認してみましょう。

電源調達調整費の正体とは?電気代が高いのはなぜ?

再エネ賦課金|国が決める全国共通の負担金

再エネ賦課金は、太陽光・風力などの再生可能エネルギーの導入を支援するための費用です。

電気を契約しているすべての家庭・事業者が支払う全国一律の負担金で、使用量(kWh)に応じて金額が決まります。

- 単価は毎年度(4月〜翌年3月)で国が決定

- 2025年度(2025年5月使用分〜)は 1kWhあたり3.98円

- 使用量が多いほど、負担額も大きくなる仕組み

請求書での確認ポイント

・「再生可能エネルギー発電促進賦課金」などと書かれている欄を探しましょう

・使用量(kWh)×単価(円)で金額が計算されています

・昨年より単価が上がっている可能性もあるので、「高くなった?」と感じたらここをチェック

単価は国が決めており、電力会社による違いはありません。

節電することで、この負担金も一緒に減らせるという考え方ができます。

再エネ賦課金とは?仕組み・使い道・なぜ払うのかをわかりやすく解説

料金は誰がどう決めている?【国・電力会社・市場の関係】

電気料金は「なんとなく電力会社が決めているもの」と思われがちですが、実際にはいくつかのプレイヤーが関わっていて、それぞれ役割が異なります。

ここでは、料金の裏側でどんな仕組みが働いているのかを、ざっくり見ていきましょう。

国(経済産業省):大手電力会社(一般電気事業者)の料金を認可する立場

大手電力会社(東京電力・関西電力など)の料金は、国の認可が必要な「規制料金」にあたります。

そのため、値上げや値下げを行うときは、経済産業省に届け出て審査・許可を得る必要があります。

例: 例:2023年には燃料費の高騰を理由に、東京電力が料金の見直しを申請し、平均15.9%の値上げが認可されました。

このように、大手の料金は安定性や公共性が重視されるため、自由に変えられるわけではありません。

電力会社:料金プランを設計し、届け出 or 自由設定

電気料金を実際に設計しているのは、電力会社です。ただし、その自由度は「大手」か「新電力」かで大きく異なります!

| 分類 | 料金プラン | 設定の自由度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 大手(東京電力など) | 規制料金 | 国の認可が必要 | 標準プランは申請制。変更には国の審査あり |

| 大手・新電力 | 自由料金 | 自由に設定可 | 市場連動型や定額プランなど、選択肢が多い |

つまり、同じ電力会社でも「規制料金」プランと「自由料金」プランがある場合もあります。

また、新電力はすべて「自由料金」となっており、自社で料金の仕組みを独自に設計できるのが特徴です。

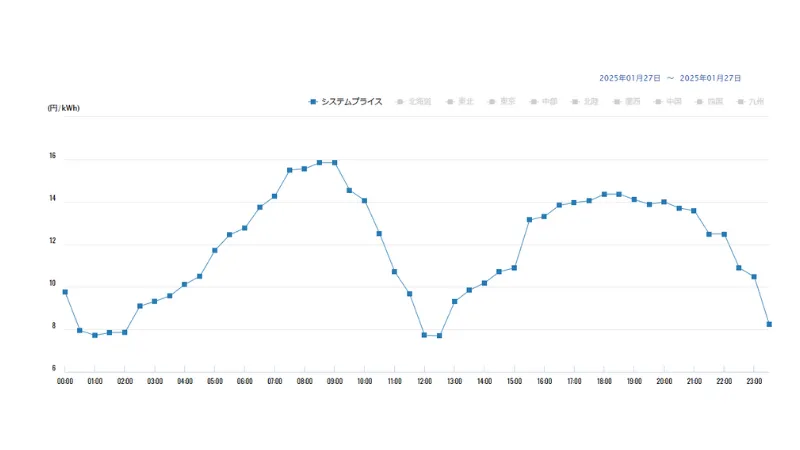

電力市場(JEPX):電気の仕入れ価格を決める場所

JPEX(日本卸電力取引所)はは、電力会社同士が電気を売り買いする電力の卸売市場です。

ここでは電気の価格が毎日変動しており、すべての電力会社がJEPXなどを通じて電気を調達しています。

ただし、その使い方には違いがあります。

大手電力会社(一般電気事業者)は、自社の発電設備でまかなうのが基本で、JEPXは需給調整など補助的な目的で利用するケースが多いです。

一方、新電力はJEPXでの調達をメインに据えている場合もあり、調達価格の影響を受けやすい傾向があります。

JEPX(日本卸電力取引所)自体は、電気料金を決める場所ではなく、「仕入れ価格」を形成する市場です。

ですが、仕入れコストは料金設計のベースになるため、電気料金の裏側で重要な役割を担っている存在と言えます。

まとめ

- 国がチェックしているのは「大手の規制料金」

- 電力会社が料金プランを設計し、「規制 or 自由」で運用

- JEPX(日本卸電力取引所)は仕入れ価格を決める場所で、特に新電力に影響

「契約アンペア」や「プラン」で金額が変わる理由

電気料金は、単に使った電力量だけでなく、契約している「アンペア数」や選んでいる「料金プラン」によっても変わります!

これは、どのように電気を使うか・どの契約条件で使っているかによって、電力会社が設定する料金体系が異なるためです。

契約アンペアが高いと、基本料金が上がる

契約アンペア数は、一度に使える電気の上限(電流量)を示すもので、主に基本料金に影響します。

アンペア数が高いほど、ブレーカー容量も大きくなり、同時にたくさんの家電を使える反面、毎月の固定費(基本料金)も上がります。

| 契約アンペア数 | 月額の基本料金 |

|---|---|

| 30A | 935.25円 |

| 40A | 1247円 |

| 50A | 1558.75円 |

家族構成や暮らし方に合っていないアンペア契約を続けていると、無駄な固定費がかかってしまうこともあります。

同じ電力量でも「選ぶプラン」で料金は変わる!

電力会社が提供する料金プランは複数あり、それぞれ料金の計算方法や単価の変動ルールが異なります。

そのため、同じ電気の使い方でも、選ぶプランによって請求金額に差が出ることがあります。

たとえば1ヶ月に350kWhの電気を使った場合でも、契約している料金プランによって、支払う電力量料金は大きく変わります。

以下は、代表的な3つの料金プランでのシミュレーション例(※基本料金除く)です。

| プランの種類 | 計算式(仮単価) | 電力量料金(目安) |

|---|---|---|

| 従量電灯(段階制)プラン | 〜120kWh × 20円 121〜300kWh × 25円 301〜350kWh × 30円 | 8,750円 |

| 固定単価プラン | 350kWh × 22円(すべて同じ単価) | 7,700円 |

| 時間帯別プラン | 昼間150kWh × 30円 夜間200kWh × 15円 | 9,000円 |

同じ350kWhを使っても、選ぶプラン次第で1,000円以上の差が出ることもあります。

補足:市場連動型プランは「使い方次第」で大きく変わる

市場連動型プランは、JEPX(日本卸電力取引所)の価格をもとに、電気の単価が毎日・30分単位で変動する仕組みです。

価格が安い時間帯に使えば、1kWhあたり1円以下で使えることも。逆に、価格が高騰する時間帯は15円以上になるケースもあります。

時間帯を工夫したり、アプリで単価をチェックして使う時間を調整すれば、とてもお得に使える可能性のあるプランです。

ただし、価格変動に敏感な人・アプリを活用できる人向けと言えます。

よくある疑問|「これって何?」を解消!

電気料金の請求書や契約プランを見ていて、「これはどういう意味?」「この料金、なぜ毎月違うの?」と疑問に感じたことはありませんか?

特によく聞かれる3つの“気になる疑問にしぼって、できるだけわかりやすく解説していきます。

なんとなくモヤっとしていた電気料金のナゾ、ここでスッキリ解決しましょう!

「燃料費調整額」はなぜ毎月ちがうの?

電気料金の明細にある「燃料費調整額」や「電源調達調整費」毎月ちがう金額になっていて、疑問に思ったことはありませんか?

これは、電気をつくるためのコストが月ごとに変わるため、料金もそれに合わせて調整される仕組みになっているからです。

大手電力会社の場合|「燃料費調整額」

大手電力会社(東京電力や関西電力など)の場合は、火力発電の燃料(原油・LNG・石炭など)の輸入価格に基づいて、毎月「燃料費調整単価」が決められます。

- 単価の決定は毎月1回

- 過去3か月の平均燃料価格をもとに翌月の単価が算出される

- 請求書では「使用量(kWh)×調整単価」で計算された金額が表示される

例:2025年5月の単価は、2025年1月〜3月の燃料価格平均をもとに設定

ポイント

- 単価は毎月1回更新

→ 過去3か月の平均燃料価格をもとに、翌月分の単価が決まる - 使用量(kWh)に単価をかけて金額を算出

→ 使用量が多いほど燃料費調整額の影響も大きくなる - 単価はプラスにもマイナスにもなり得る

→ 燃料価格が下がれば「値引き」として働くこともある

新電力の場合|「燃料費調整額」「電源調達調整費」

新電力の多くは、JEPX(日本卸電力取引所)という“電気の市場”の価格をもとに、調整費を設定しています。

- 市場価格は30分ごとに変動

- 電力会社はその市場価格を参考にしながら、月単位で調整費を決定

- 調整費の名前や計算方法は会社によって異なる

ポイント

- JEPX(電力の市場価格)を基準に、調整費が毎月変動

- 電力会社によって調整費の名称や計算方法が異なる

- 市場価格が急騰すると、請求額が月ごとに大きくブレる可能性がある

「基本料金0円」のプランは本当にお得?

「基本料金が0円!」という言葉、たしかに魅力的に感じますよね。

実際に請求書を見ても、「基本料金」の欄が空欄になっている場合もあります。

でも、そこで安心してしまうのはちょっと危険かもしれません。

ポイントは「他の項目も含めて」見ることです!基本料金が0円でも、そのぶん電力量料金の単価が高めに設定されていたり、調整費(電源調達調整費など)が割高になっていることがあります。

つまり、トータルで見たときに、「基本料金がない=必ず安い」とは言えないケースも少なくないのです。

ポイント

- 請求書の「基本料金」だけでなく、電力量料金や調整費の単価もあわせてチェックしましょう。

- 月によっては、思ったより高く感じることも。

おすすめの「基本料金0円」電力会社はコレ!選ぶ前に知っておきたい注意点もチェック

なぜ電力会社ごとに電気料金がこんなに違うの?

同じくらい電気を使っているのに、契約している電力会社が違うだけで、請求額が数千円変わることもあります。

これはいったいなぜなのでしょうか?

答えはシンプルで、電力会社によって料金の仕組みが異なるからです。

特に次の3つの要素が、会社ごとの料金差につながります。

① 調整費の計算方法が違う

大手電力会社では「燃料費調整額」、新電力では「電源調達調整費」などが設定されており、燃料価格や市場価格の反映方法がそれぞれ異なります。

中には市場価格に連動して大きく変動するタイプもあり、月によっては調整費だけで1,000円以上の差が出ることもあります。

② 電力量料金の単価や段階設定が違う

使用量に応じた料金単価(電力量料金)は、会社によって金額も構成もバラバラ。

「最初から最後まで固定単価」の会社もあれば、「段階制」で使えば使うほど高くなる会社もあります。

そのため、同じ350kWhでも、請求額に差がつくのです。

③ 基本料金や各種割引の有無もバラバラ

- 基本料金がかかる会社とかからない会社がある

- 支払い方法(口座振替・クレジットカード)で割引がある会社もある

- 燃料費や市場価格の高騰リスクを見込んで、あらかじめ高めの単価を設定しているプランもある

その結果、同じように電気を使っているのに、電力会社によって請求額がまったく違うということが起こります。

節約ポイントはここ!仕組みを知ってムダを減らそう

電気料金の仕組みを知ることで、ムダな出費を減らすヒントが見えてきます。

ここでは「すぐに見直せる・効果が出やすい」3つのポイントに絞って紹介します。

料金プランの見直しで変わる金額

電気料金は、「どのプランを選んでいるか」で月々の負担が大きく変わります。

基本料金や単価の設定、時間帯別の料金など、プランごとに特徴が異なるからです。

たとえば、こんな見直しが効果的

- 契約アンペア数を下げて基本料金を抑える

→ 例:40A→30Aに変更すれば、月に数百円の節約に - 夜間の使用が多い人は「時間帯別プラン」に切り替え

→ 安い時間に合わせて使えば、年間で数千円おトクになることも

見直し前にチェックしたいこと

- 今の契約内容(アンペア数・プラン名)を確認

- 1か月の使用量や使う時間帯に偏りがないかを把握

- 料金シミュレーションや比較サイトで複数プランを比較

多くの電力会社では、Web上でプラン変更が簡単にできるようになっているので、契約中の会社のマイページやアプリを確認してみましょう。

「今の暮らし方に合ってるか?」を定期的に見直すことで、知らないうちにかかっていたムダな電気代をグッと減らすことができます。

ムダな電気の使い方を減らす!今日からできる節電術

節電=我慢、というイメージがあるかもしれませんが、ちょっとした使い方の工夫だけでムダな電気代をカットできることもあります。

ここでは、特別な設備や知識がなくてもできる節電ポイントを紹介します。

よくあるムダとその見直しポイント

- 照明のつけっぱなし

→ こまめに消すだけで、年間1,000円以上の差になることも - テレビやAV機器の待機電力

→ 使っていない時間が長いなら、主電源オフorスイッチ付きタップに変更 - 冷蔵庫の詰めすぎ・開けっぱなし

→ 冷却効率が下がるので、「詰めすぎない・開ける回数を減らす」で電力を節約 - 古い照明をLEDに変える

→ 電力消費が少なく、寿命も長い=交換の手間も減る

見直しのコツは、「知らないうちに使ってる電力」に気づくこと。

「消してないかも?」「いつもなんとなく使ってるかも?」と感じる場所があれば、そこが節約ポイントです。

節電のプロが教える!おうちで簡単節約術【7選】

古い家電・設備がコストを押し上げていないか確認しよう

電気代の見直しというと「使い方」や「契約プラン」に目が行きがちですが、実は何を使っているかも大きな影響を与えます。

特に10年以上前の家電は、最新モデルと比べて電力効率が大きく劣ることも多く、それだけで年間数千円〜1万円以上の差が出ることもあります。

チェックしたい代表的な家電・設備

- エアコン(製造から10年以上)

→ 最新モデルは消費電力が大幅にカットされ、年間数千円の差に - 冷蔵庫

→ 24時間稼働するため、旧型と新型では大きな電気代の差が - 照明器具

→ 蛍光灯・白熱電球→LEDに切り替えるだけで◎ - 電気温水器や古いエコキュート

→ オール電化住宅では見直し効果が特に大きい

買い替え時の判断ポイント

・「省エネラベル」の星の数を確認(★5が最高評価)

・補助金・買い替え支援制度が使えるかチェック

・買い替えコストと電気代の差を年単位で比較

外と盲点になりがちですが、「長く使っている=愛着」ではなく、「長く使っている=電気を食う」かもしれません。

10年前の家電と比較!最新省エネ家電で年間の電気代がこんなに違う

電力会社の選び方にも役立つ!知識を活かした見直し術

電気料金の仕組みや節約ポイントがわかってくると、「そもそも今の電力会社って、自分に合ってるのかな?」と思う人も多いはず。

実際に電力会社を見直すときに知っておきたい基礎知識をまとめました。

「どんなタイプの会社があるの?」「料金プランってどう違うの?」 そんな疑問をスッキリ整理して、納得して選べる目を持つためのヒントをお届けします!

大手電力会社と新電力、料金構成のちがい

電力会社には、大きく分けて「大手電力会社(旧・地域電力会社)」と「新電力会社(PPS)」の2つがあります。

それぞれ、料金の決め方やサービス内容に大きな違いがあります。

大手電力会社の特徴

- 「燃料費調整額」で料金を調整

- 電気の安定供給が強み

- 契約プランの自由度はやや少なめ

大手は、発電・送電・小売を一体で担っていた経緯があり、従来型の仕組みを引き継いだ安定感が特長です。

新電力会社の特徴

- 電気の仕入れ先が市場(JEPX)中心で、市場価格の影響を受けやすい傾向がある

- 「基本料金0円」や「セット割」「ポイント還元」など、料金プランに独自の工夫が多い

- プランによっては毎月の料金が大きく変動することもあり、安い月・高い月の差が出やすい

「料金が安い月もあれば、急に高くなる月もある」というのが、大手との一番の違いといえます。

市場連動・従量単価・時間帯プランの特徴

電力会社の料金プランには、「電気の使い方」や「価格の変動リスク」への考え方によって、いくつかのタイプがあります。

ここでは代表的な3つの料金タイプを紹介します。

従量単価型プラン|毎月の料金に波が出にくく安心

使った電気の使用量に応じて料金単価が変わる仕組みのプランです。

大手電力会社(一般電気事業者)などで多く採用されています。

- 市場価格の変動に左右されない

- 毎月の請求額が予測しやすく、家計管理に向いている

- 大きな節約は見込みにくいが、価格の急変に強い

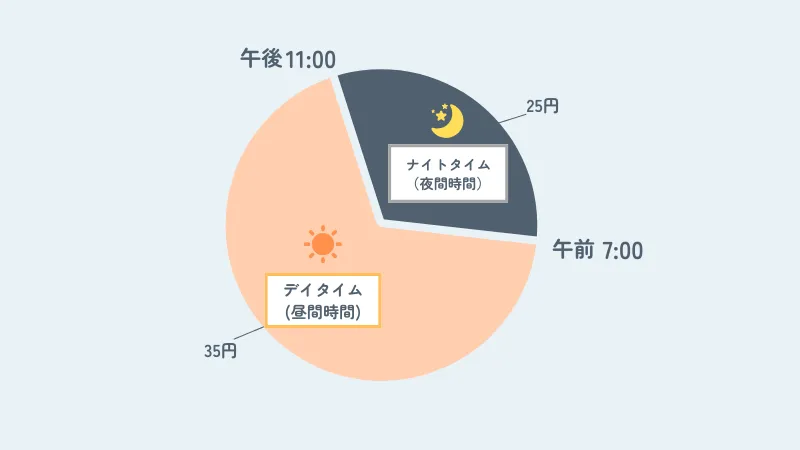

時間帯別プラン|夜や昼など使う時間によって単価が変わる

1日の中で時間帯によって電気料金の単価が変わるプランです。

- 「夜間が安い」「昼が安い」など、ライフスタイルに応じた設計

- オール電化や在宅勤務世帯に向いている

- 時間帯に合わせて使えないと、かえって高くなることも

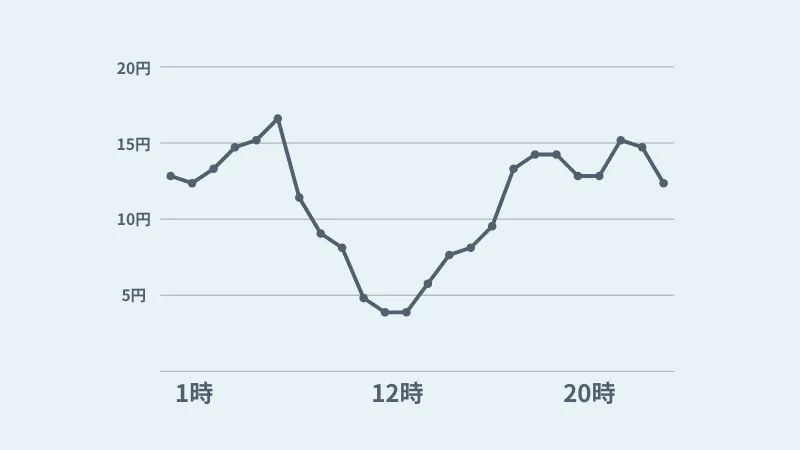

市場連動型プラン|価格の変動を活かして安く使えることも

電気の市場価格(JEPX)に連動して、30分ごとに電気料金が変動する仕組みです。

- 安い時間に合わせて使えば、単価が1円以下になることも

- 逆に市場価格が高いときは、15円以上になるケースもあり

- 単価は毎日変わるため、見通しは立てづらいが使い方次第で大きく節約できる

- アプリで単価を確認できたり、安い時間帯を通知してくれるサービスも

選び方のポイント:

「どう使っているか」「安さを重視するか安定を重視するか」で、自分に合うタイプが変わります。

市場連動型はトク?損?仕組みと選び方をわかりやすく整理

比較サイトを使う前に「仕組み」を知るべき理由

電気料金の見直しといえば、「比較サイトを使えば簡単!」と思う人も多いかもしれません。

たしかに、料金の安い順に並んだり、キャンペーンを一覧で見られるのは便利です。でも安く見えるプランが、実は自分に合っていないこともあるのです。

なぜ「仕組みの理解」が大切?

電気料金のプランは、見た目の安さだけでは比べられません。

たとえば…

- 基本料金が0円でも、使用量に応じた単価が高く設定されていることがある

- 毎月の電気代が変動する原因が、燃料費調整額や電源調達調整費に隠れているケースも多い

- 「セット割引があるからお得」と思っていたら、調整費が高めに設定されていた…なんてことも

つまり、「どこで安く見せて、どこで回収するか」は会社によってバラバラ。

内訳の仕組みがわかっていないと、かえって損をしてしまうこともあります。

表面的な安さではなく、「どういう設計になっているか」まで見て初めて、本当におトクか判断できるんです。

比較サイトの上手な使い方

- 気になるプランがあったら、公式サイトで料金の内訳を確認する

- 「燃料費調整額」や「電源調達調整費」の有無・仕組みもチェック

- 自分の使用量・使い方でいくらになるか、シミュレーションしてみる

比較サイトは「入り口」としては便利。

でも、最終的な判断は自分の暮らしに合うかどうかで行うのが失敗しないコツです。

気になったプランは、必ず公式サイトでシミュレーションしてみましょう。

実際の使用量やライフスタイルに当てはめることで、意外な落とし穴を防げます。

まとめ|電気料金の仕組みを理解すれば、節約の第一歩が見えてくる

「電気料金ってなんでこんなにややこしいの?」そう感じていた人も、仕組みや内訳がわかると、どこにムダがあって、どう見直せばいいかが見えてきたのではないでしょうか。

この記事で紹介したように、電気代の節約は、「プランを変える」「使い方を見直す」「設備を確認する」など、知識があればできることばかりです。

そして何より大切なのは、「比較サイトの安さ」だけで決めず、自分の暮らしに合ったプランかどうかを見極める目を持つこと。

仕組みを理解することで、「なんとなく選んだ電力会社」から、「納得して選んだプラン」への一歩を踏み出せます。

「電気代が高い」と感じたら、まずは知ることから始めてみましょう。

知ることが、節約への一番の近道です。

執筆者

小売電気アドバイザー

大山 泰正

小売電気アドバイザーの資格を持ち、電気の比較・情報サイト「エネべる」を運営しています。運営会社である株式会社enebellの代表取締役として、電力業界の最新情報や節約術に関する豊富な知識を提供。電力自由化や最適な電力プラン選びに関するアドバイスを分かりやすく解説しています。