電気料金の明細に「再エネ賦課金」っていう項目、見かけたことありませんか?

普段はあまり気にしないかもしれませんが、「最近電気代が高いな…」と感じて明細をチェックしてみたら、意外とこの項目の金額が大きくて驚いた…なんて方も多いと思います。

この再エネ賦課金、実は国の制度に基づいて、ほぼすべての家庭や企業が毎月支払っている費用なんです。

でも、「結局これって何に使われてるの?」「なんで払わないといけないの?」と思っても、ちゃんと説明してくれるところってなかなかないですよね。

この記事では、そんな「再エネ賦課金」について

- そもそもの意味や目的

- どうやって金額が決まってるのか

- 自分たちの負担がどこへ届いているのか

- 今後どうなるのか

気になる点をわかりやすくまとめていきます!請求書のよくわからない金額を、スッキリ整理していきましょう!

電気料金の明細にある「再エネ賦課金」ってなに?

請求書にしれっと載っている「再エネ賦課金」。

気づいたら毎月けっこうな金額が引かれていて、「え、これってなに?」とモヤっとしたこと、ありませんか?

普段の生活ではあまり意識しないこの項目、実は国の制度に基づいて全員が負担している費用なんです。

でも、明細に載っているだけでは何のためのものか、なぜ払う必要があるのか、なかなかわかりにくいですよね。

ここではまず、「再エネ賦課金」という言葉の意味や制度の背景を、できるだけわかりやすく解説していきます!

再エネ賦課金とは?正式名称・読み方・定義

「再エネ賦課金」は、正式には「再生可能エネルギー発電促進賦課金(さいせいかのうエネルギー はつでん そくしん ふかきん)」といいます。

請求書では略して「再エネ賦課金」と記載されることが多いですが、内容としては再生可能エネルギーの普及を支える応援費のようなものです。

この制度では、太陽光や風力、バイオマス、地熱などの再エネで発電された電気を、電力会社が国が定めた固定価格で買い取ります。

その買い取り費用の一部を、私たち電気利用者が少しずつ負担することで、再エネの導入を後押ししているのです。賦課金の金額は、電気の使用量(kWh)に応じて計算され、毎月の電気料金に上乗せされます。

この制度は、地球温暖化対策やエネルギー自給率の向上などを目的に、国が法律に基づいて運用しています。

関連記事非公開: 電気料金の仕組みとは?請求書の項目と節約ポイントをやさしく解説

なぜ払うの?制度の目的と背景(FIT制度との関係)

再エネ賦課金が導入された背景には、地球温暖化対策とエネルギー自給率の向上という大きな目的があります。

特に2011年の東日本大震災以降、日本のエネルギー政策は大きく転換し、原子力依存から再生可能エネルギーへのシフトが急務となりました。

こうした中で2012年に始まったのが、FIT制度(固定価格買取制度)です。

この制度では、太陽光や風力などの再エネで発電された電気を、電力会社が一定の価格で長期間買い取ることが義務づけられました。

再エネの発電事業者にとっては収入の見通しが立ちやすくなり、新規参入や投資が進みやすくなります。

ただし、この買い取り価格は通常の電気より高いため、その差額をみんなで支える仕組みとして登場したのが「再エネ賦課金」です。

つまり再エネ賦課金は、FIT制度を支える経済的な土台ともいえます。

この制度によって、再生可能エネルギーの導入が進み、結果的に私たちの暮らしが将来にわたって安定して電気を使えるように、そんな社会づくりに、一人ひとりが参加している形になります。

補足:FIT制度(固定価格買取制度)って?

FITとは「Feed-in Tariff(フィードインタリフ)」の略で、再生可能エネルギーでつくられた電気を、国が定めた価格で一定期間、電力会社に買い取らせる制度のことです。

この制度によって、発電事業者は安定収入が見込めるため、再エネへの投資や参入がしやすくなります。

ただし、買い取った分の費用は「再エネ賦課金」として、電気を使うすべての人が負担しています。

- 買取価格は国(経済産業省)が毎年度決定

- 買取期間は太陽光なら10〜20年など、安定した長期設定

- 対象は太陽光・風力・バイオマス・地熱・水力など

まとめポイント

- 再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を支える応援費

- 背景には地球温暖化対策とエネルギー自給率の向上という政策目標がある

- 2012年に始まったFIT制度(固定価格買取制度)が根本にある

- 電力会社は再エネ電気を高めの価格で買い取り、その費用を国民が少しずつ負担

- 東日本大震災以降のエネルギー政策転換も導入の大きな理由のひとつ

仕組みと使い道を図で理解|誰がいくら払ってどこに届く?

「再エネ賦課金は応援費みたいなもの」と聞いても、「それって誰に、どんなふうに届いてるの?」「どうやって決まってるの?」と、まだイメージが湧かないという方も多いと思います。

この章では、再エネ賦課金のお金の流れ・請求の仕組み・制度の設計ルールを、図や具体例を交えながら整理していきます。

なんとなく払っているだけだった仕組みがわかると、「なるほど、そういうことか」と納得感もグッと増すはずです。

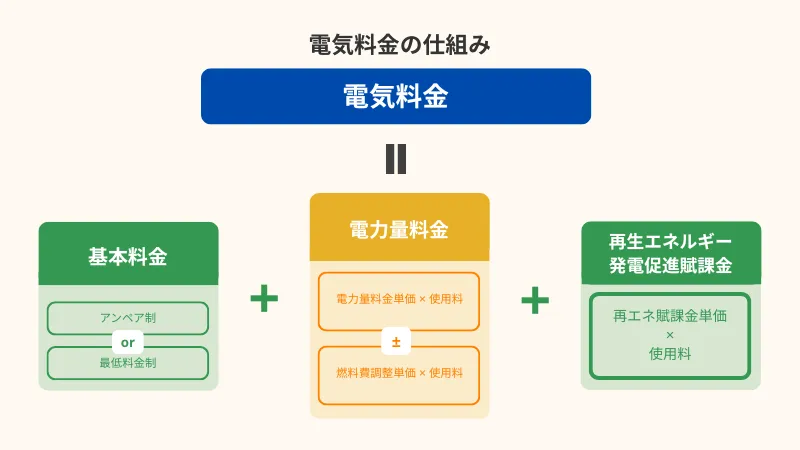

電気料金にどう上乗せされる?請求の仕組み

再エネ賦課金は、毎月の電気料金の中に「使用量に応じて自動的に加算」される形で請求されています。

つまり、電気を多く使えば使うほど、この賦課金も増える仕組みです。

計算方法はとてもシンプルで、以下のようになっています:

再エネ賦課金の金額 = 使用した電力量(kWh) × 賦課金単価(円/kWh)

たとえば、ある月に400kWh使ったとして、2024年度の単価が3.49円なので、

400 × 3.49 = 1,396円

その月の再エネ賦課金として1,396円が電気料金に含まれます。

この賦課金は、基本料金や電力量料金と同様に「電力会社の請求書に必ず明記」されているため、毎月の明細を見ればすぐに確認できます。

なお、単価は毎年国(経済産業省)が見直していて、年度によって上下するのが特徴です。

まとめポイント

- 再エネ賦課金は、使った電力量(kWh)に応じて自動的に加算される

- 計算式は「使用量 × 賦課金単価(円/kWh)」

- 単価は毎年度、経済産業省が設定しており、年度で変動する

- 請求書には明細項目として必ず記載されている

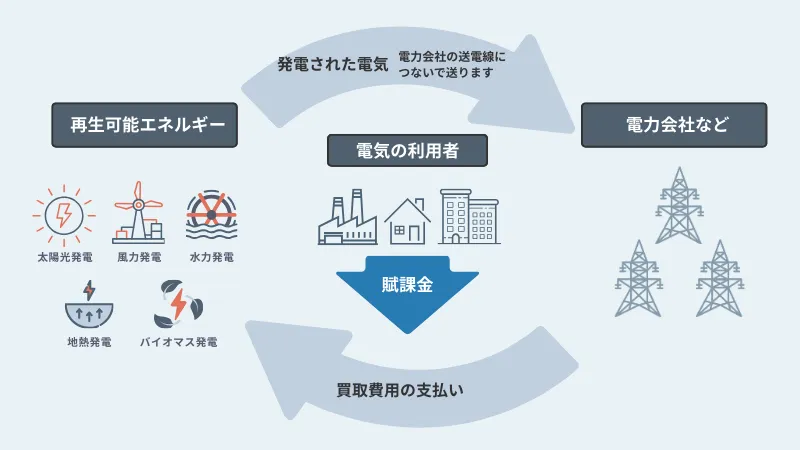

誰が受け取る?お金の流れと関係者(発電事業者・国)

再エネ賦課金として私たちが負担しているお金は、最終的に再生可能エネルギーの発電事業者に届く仕組みになっています。

ただし、その流れは少し間接的で、「電力会社」「国の制度(FIT制度)」などいくつかのステップを経て分配されています。

- 発電事業者が、太陽光や風力などで電気を発電

- 電力会社が、その電気を固定価格で買い取る(FIT制度)

- 電力会社が支払った買い取り費用の一部を、国が制度として補填

- その補填財源を、再エネ賦課金として電気利用者から集める

このように、私たちが支払ったお金は、「電気をたくさん使ってくれた人」ではなく「再エネをたくさん作ってくれた人」に届く仕組みです。

まとめポイント

- 私たちの負担した賦課金は、再エネ発電事業者の売電収入を支える財源

- 直接ではなく、電力会社・国の制度を通して分配される

- 電力会社は、国が決めた価格で再エネ電気を買い取り、費用の一部を制度で回収している

- この仕組みで、再エネ導入の安定的な収益モデルが成立している

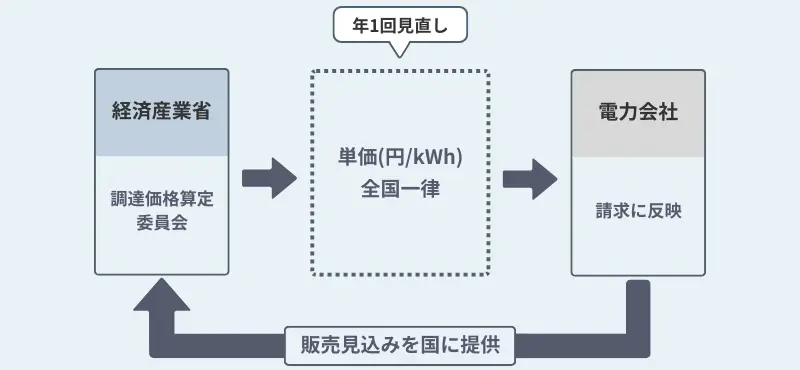

賦課金単価の決まり方|経産省と電力会社の役割

再エネ賦課金の金額や制度設計は、経済産業省(国)が中心となって設計・決定しています。

電力会社はこの制度に従って運用する立場にあり、「金額を決めているのは電力会社ではない」という点は意外と知られていません。

賦課金単価の決まり方

再エネ賦課金の単価(円/kWh)は、毎年、経済産業省が開催する「調達価格等算定委員会」で決定されます。

この単価は、以下のような複数の要素をもとに慎重に算出されます:

- 各電力会社が提出する想定販売電力量(見込み)

- 再エネ発電の買取に必要な見込額(FIT支払総額)

- 前年度の過不足(想定と実績の差)

これにより、全国の電力利用者から集めた賦課金が、無理なく、過不足なく、発電事業者に届くような制度運用が行われているのです。

経産省と電力会社、それぞれの役割

- 経済産業省: 賦課金単価の決定権を持ち、エネルギー政策や将来の需要見通しを踏まえて制度設計を行う

- 電力会社: 自社の販売電力量見込みなどを提供し、決定された単価をもとに電気料金に反映・請求

このように、制度の透明性と公平性を保ちながら、再エネの安定的な導入を支えているのが、再エネ賦課金制度の特徴です。

また、単価は日本全国で一律に設定されており、地域ごとの格差や不公平感が出ないよう配慮されています。

まとめポイント

- 賦課金単価は、経済産業省が毎年専門委員会で設定

- 計算には「買取見込額」「過去の過不足」「販売電力量の見込み」など複数の要素が使われる

- 電力会社は、国に情報提供し、決定された単価で請求を行う運用者

- 単価は全国一律で、地域差なく公平に負担する仕組み

再エネ賦課金は全員対象?負担のしくみと違い

再エネ賦課金が電気料金に含まれているのはわかったけど、「これって全員が払ってるの?」「自分の負担って多いの?」と気になる方も多いはず。

ここでは、再エネ賦課金の対象者(誰が払っているのか)と、負担額に差があるのかどうか、電力会社によって違いはあるのかなど、よくある疑問を整理して解説します。

誰がどれくらい負担してる?家庭・企業の違い

再エネ賦課金は、電気を使っているすべての利用者が対象です。

家庭はもちろん、オフィスビルや工場などの法人・事業所も例外なく負担しています。

ただし、賦課金の金額は「使用量に比例して決まる」ため、家庭よりも大量の電力を使う企業や大規模施設ほど、賦課金の金額も大きくなります。

一般家庭の負担額の目安は?

2024年度の再エネ賦課金単価は「1kWhあたり3.49円(税込)」です。

たとえば、月に400kWh使う家庭であれば…

400kWh × 3.49円 = 1,396円/月 が賦課金の目安になります。

この金額は、電気の使用量が少なければ抑えられ、多ければ増える「完全な従量制」。

つまり、節電がそのまま賦課金の節約にもつながるということです。

まとめポイント

- 再エネ賦課金は、すべての電気利用者が対象(家庭・事業所問わず)

- 負担額は「使った分だけ支払う」従量制

- 一般家庭であれば、月1,000円前後が目安(使用量による)

- 節電すれば、再エネ賦課金の節約にもつながる

電力会社で違いはある?地域やプランの影響

再エネ賦課金の単価(円/kWh)は全国一律で定められており、どの電力会社でも同じです。

請求方法や計算式も統一されていて、電気を使えば使うほど、同じルールで賦課金がかかる仕組みです。

つまり、電力会社を変えることで再エネ賦課金そのものが安くなることはありません。

「違いがあるように感じる理由」

一部の電力会社では、独自のポイント還元や再エネ支援オプションを用意している場合があります。

これにより「賦課金が軽くなっている」と感じることもありますが、実際にはそれらは企業独自の割引施策や特典であり、制度上の再エネ賦課金とは関係ありません。

賦課金を抑える方法とは?

再エネ賦課金は、「使用電力量 × 賦課金単価」で決まるため、請求対象となる電気の使用量そのものを減らすことが唯一の対策です。

たとえば:

- 家電の使い方を見直して、使用量を抑える

- 節電しやすいプランで消費量を減らす – 自家発電(太陽光+蓄電池)を活用し、購入電力量そのものを減らす

このように、電力会社やプランではなく、自分の電気の使い方を見直すことが、賦課金削減への一番の近道です。

まとめポイント

- 再エネ賦課金の単価は全国一律で、電力会社による違いはない

- 違いがあるように感じるのは、節電のしやすさや特典の見え方によるもの

- 自家発電や節電によって使用量を抑えれば、賦課金も確実に下がる

- 賦課金を本当に減らしたいなら、「契約」よりも「使い方」を見直すことが大事

非公開: 家庭の電気代を徹底解析!電気を多く使う家電ランキングTOP3とその理由

どんな再エネを支えている?対象となる発電方法と事業者

私たちが毎月の電気代に上乗せして支払っている再エネ賦課金。

そのお金は、実際にどんなエネルギー源やどんな事業者の活動を支えているのでしょうか?

再エネ賦課金の対象になっている具体的な発電方法(太陽光・風力・バイオマスなど)と、その仕組みを活用して電力を供給している発電事業者の実態についてわかりやすく解説していきます!

支援対象の発電方法|太陽光・風力・バイオマスなど

再エネ賦課金の対象になるのは、太陽光や風力など、国が「育てていくべき」と判断した再生可能エネルギーの発電方法です。

ただ再エネならなんでもOKというわけではなく、発電の効率や環境への配慮など、一定の条件をクリアしたものだけが支援されています。

太陽光発電|最も導入数が多い再エネ

太陽の光を直接電気に変換する仕組みで、住宅の屋根や専用のソーラーパネルを使って発電します。設置には初期投資が必要ですが、メンテナンスが少なく、長期間にわたって安定的な発電が可能です。

一般家庭からメガソーラーと呼ばれる大規模施設まで、FIT制度の中心的な存在となっています。

風力発電|風のエネルギーを電気に変える

風の力で風車を回して発電する方式で、特に北海道や東北など風況が安定している地域で導入が進んでいます。最近では洋上風力発電の取り組みも本格化し、大規模かつ安定した再エネ電源として注目されています。

バイオマス発電|地域資源の循環利用

木くず、間伐材、食品廃棄物、家畜ふん尿などの有機物を燃料として活用し、電気を生み出す発電方式です。地域の資源を有効活用し、廃棄物削減や雇用創出にもつながる点が大きな特徴です。

地熱発電|地下の熱エネルギーを活用

火山帯にある日本ならではの資源を活かした発電方法で、地下深くの熱や蒸気を使ってタービンを回し、電気をつくる仕組みです。天候に左右されず、24時間安定的に発電できる再エネとして期待されています。

ただし、設置には温泉地との調整や地質調査が必要で、開発までに時間がかかることが課題です。

水力発電|川や水路の流れを活かす再エネ

水の流れを利用して発電する仕組みで、古くからある再生可能エネルギーの一つです。特にFIT制度では、ダムのような大規模発電ではなく、川や農業用水路などを使った「中小水力発電」が支援対象になっています。

地域に根ざした発電方法として注目されており、安定性が高く、天候に左右されにくいのも特徴です。

支援対象になるには条件もある

FIT制度の対象となるには、以下のような基準をクリアする必要があります:

- 技術的基準:一定の発電効率、安全性、耐久性などを備えている

- 環境基準:CO₂排出量が少なく、自然環境への負荷が低い

- 経済的基準:導入・運営コストが適正で、持続可能であること

まとめポイント

- 対象は主に太陽光・風力・バイオマス・地熱・水力の5種類

- FIT制度により、これらで発電した電気を国が定めた価格で買い取る仕組み

- 一定の技術・環境・経済的基準を満たした発電方法が対象

- 私たちが払う賦課金は、これら再エネの普及・安定運用を支える「応援費」

支援を受けている事業者とは?規模と実態

再エネ賦課金は、私たちが毎月の電気料金で負担している「応援費」。このお金は、国の制度(FIT)を通じて、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社に売る「発電事業者」に支払われています。

対象となるのは、太陽光・風力・バイオマス・地熱・中小水力といった再エネ発電設備を設置・運営している事業者です。これには、企業だけでなく、自治体・農業法人・地域の電力組合なども含まれます。

どんな事業者が対象なのか?

- 大規模メガソーラーや洋上風力を展開するエネルギー企業

→ 例:電力会社グループ、再エネベンチャー企業 - 地方自治体が主導する再エネプロジェクト

→ 地域の学校・施設で使う電気をまかなう取り組み - 農業や林業と連携したバイオマス発電事業者

→ 廃材や未利用資源をエネルギーに変える地域密着型 - 個人や法人が設置した住宅用・自家消費型の太陽光設備

→ 10kW未満の低圧設備もFIT対象(住宅用が主)

実態:多様な事業者に支えられるエネルギー供給

支援を受けている事業者の規模や形態はさまざまですが、共通しているのは「国の基準を満たした設備・運営体制をもっていること」です。

特に太陽光発電は設備数の大半を住宅用や中小規模の施設が占めており、地域レベルの発電が全体の再エネ普及を支えている側面もあります。

まとめポイント

- 賦課金は、FIT制度を通じて認定された再エネ発電事業者に分配される

- 支援先は、企業だけでなく自治体・地域法人・一般家庭など多岐にわたる

- 地域分散型・多様なプレーヤーの参入によって、再エネの裾野が広がっている

今後どうなる?制度の課題とこれからの動き

再エネ賦課金は、制度開始から10年以上が経ち、再生可能エネルギーの普及という面では一定の成果を上げてきました。

しかしその一方で、「国民の負担が重い」「公平性に欠ける」「制度がわかりにくい」といった課題も浮き彫りになってきています。

今の制度が抱える問題点と、それをどう改善しようとしているのか、さらに、将来的にどのような仕組みに移行していく可能性があるのかを見ていきましょう。

「高すぎる」の声と不公平感

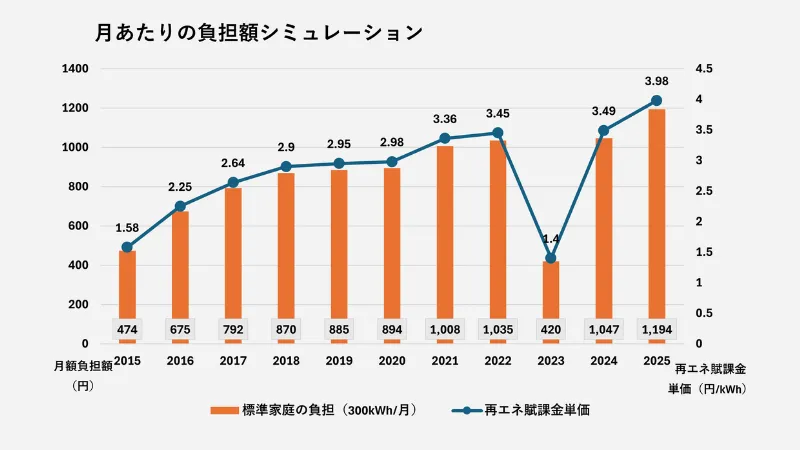

再エネ賦課金の単価は、制度開始以来上昇を続け、一部の年では急激な増加も見られました。

「電気代が上がったのはこれのせい?」という疑問や、「本当に今の水準は適正なのか?」といった議論が出るのも無理はありません。

制度開始から現在までの単価を表にまとめてみました。

| 年度 | 再エネ賦課金単価 | 増減額(前年比) |

|---|---|---|

| 2012年度 | 0.22円/kWh | |

| 2013年度 | 0.35円/kWh | +0.13円 |

| 2014年度 | 0.75円/kWh | +0.40円 |

| 2015年度 | 1.58円/kWh | +0.83円 |

| 2016年度 | 2.25円/kWh | +0.67円 |

| 2017年度 | 2.64円/kWh | +0.39円 |

| 2018年度 | 2.90円/kWh | +0.26円 |

| 2019年度 | 2.95円/kWh | +0.05円 |

| 2020年度 | 2.98円/kWh | +0.03円 |

| 2021年度 | 3.36円/kWh | +0.38円 |

| 2022年度 | 3.45円/kWh | +0.09円 |

| 2023年度 | 1.40円/kWh | -2.05円 |

| 2024年度 | 3.49円/kWh | +2.09円 |

| 2025年度 | 3.98円/kWh | +0.49円 |

引用:経済産業省のデータと元に作成

この表からも分かる通り、特に2014年〜2016年にかけて急増し、2022年度には3.45円/kWhに達しました。

一時的に2023年度には1.40円/kWhまで下がりましたが、2024年度以降は再び上昇し、2025年度には過去最高の3.98円/kWhとなっています。

「負担が重い」と言われる理由は?

- 毎月の電気代に必ず上乗せされる固定的なコストであること

- 市場価格と連動していないため、電力使用量を減らしても負担感が消えにくい

- 一部の国会質疑や報道でも「制度の透明性」「説明不足」が指摘されている

再エネ賦課金は、エネルギーの未来を支える仕組みである一方で、「持続可能な負担」になっているかどうかは今後の大きな論点です。

これからの方向性|FIP制度や制度見直しの動き

再エネ賦課金の裏には、「再生可能エネルギーをどう支えるか」という制度の変遷があります。

これまでは「FIT制度(固定価格買取制度)」が中心でしたが、現在は「FIP制度(フィード・イン・プレミアム制度)」への移行が進んでいます。

FIT制度とは?

FIT制度は、再生可能エネルギーで発電した電力を、電力会社が一定の固定価格で買い取る制度。

発電事業者は市場価格の変動を気にせずに安定した収益を得られる一方で、そのコストは再エネ賦課金として電気利用者が負担しています。

FIP制度とは?FITとの違いを比較で解説!

FIP制度では、発電した電力を事業者が自ら市場(JEPX)で販売し、市場価格に加えて「国からの補助金」が支給されます。

つまり、価格の一部を市場に委ねる代わりに、一定の収益安定を国がサポートする仕組みです。

| 比較項目 | 売電方法 | 価格決定 | リスクの分担 | 国民負担 |

|---|---|---|---|---|

| FIT制度(これまで) | 電力会社が固定価格で買取 | 国が定めた固定価格 | 発電者はリスクが小さい | 高くなりやすい(賦課金膨張) |

| FIP制度(これから) | 市場で販売+国の補助金 | 市場価格+国のプレミアム補助 | 発電者が市場の変動に対応 | 抑制されやすい(競争が働く) |

補足:JEPXとは?

JEPX(日本卸電力取引所)は、発電事業者と電力小売業者が電力を売買する「電力の市場」です。FIP制度では、このJEPXでの取引価格が基準となり、事業者は電力を市場価格で売り、そこに補助金が上乗せされます。

制度の見直しと今後の方向性

- 新規案件はFIP制度への切り替えが進行中。

- 経済産業省は、「再エネ賦課金の総額を抑えるための制度設計」へと舵を切っています。

- 国会などでも「公平な負担」「制度の透明性」が議論されており、将来的には賦課金の縮小や柔軟な運用も検討対象になっています。

まとめポイント

FIT制度は再エネ普及に大きく貢献しましたが、今後は持続可能な普及と国民負担のバランスが重視されます。

FIP制度は、再エネ事業者の市場自立と、電力消費者の賦課金負担軽減を両立する仕組みとして、今後の中心になると考えられています。

再エネ賦課金は未来への投資?

再エネ賦課金という言葉を聞くと、つい「電気代の負担が増えるだけ」と感じてしまうかもしれません。しかしその仕組みを知ると、これ税金のような義務ではなく未来に向けた応援費とも捉えられる制度です。

支えているのは、次世代のエネルギーインフラ

私たちが毎月支払う再エネ賦課金は、以下のような取り組みを支えています

- 太陽光や風力など環境負荷の少ないエネルギーの導入

- 災害時にも頼れる分散型電源の整備

- 地域の発電事業者や雇用の創出

これらはすべて、将来的に「安定したエネルギー供給」と「気候変動対策」につながるインフラ投資です。

自分では買えないけど、応援している感覚に近い

- 家庭に太陽光パネルがなくても、再エネ賦課金を通じて再生可能エネルギーの拡大を間接的に支援している

- 多くの人が少しずつ負担を分担することで、社会全体として再エネに投資している構造

まさに、未来を少しずつ支える「みんなの共同出資」とも言えるかもしれません。

賦課金という名前だけでは伝わらない、制度の裏側にある価値にも目を向けてみると、「なぜ払うのか」という問いに対する答えが、少しずつ見えてくるはずです。

まとめ|「なぜ払うのか」がわかれば、納得して選べる

毎月の電気代にこっそり上乗せされている「再エネ賦課金」。

一見するとよくわからない費用かもしれませんが、その中身には日本のエネルギーの未来を支える大きな意味が込められていました。

おさらいポイント

- 再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を支える「応援費」

- 賦課金の金額は毎年変動し、私たちの使用量に応じて負担額も変わる

- FIT制度からFIP制度へと移行が進み、今後は制度そのものも見直される可能性がある

そして何より大切なのは、「何に使われているのかわからないお金」ではなく、社会のエネルギーを少しずつ支えている実感を持てる仕組みだと理解すること。

電気代を見直すとき、料金の比較だけでなく「仕組み」も知っておくと、選ぶ基準が変わってくるかもしれません。

ぜひこの記事をきっかけに、自分に合った電力会社やプランの見直しも考えてみてください。

オール電化の電力会社はどこが安い?おすすめ3社を比較!

非公開: オール電化×太陽光発電におすすめの電力会社は?後悔しない選び方と乗り換えポイントを徹底解説!

非公開: おすすめの「基本料金0円」電力会社はコレ!選ぶ前に知っておきたい注意点もチェック

執筆者

小売電気アドバイザー

大山 泰正

小売電気アドバイザーの資格を持ち、電気の比較・情報サイト「エネべる」を運営しています。運営会社である株式会社enebellの代表取締役として、電力業界の最新情報や節約術に関する豊富な知識を提供。電力自由化や最適な電力プラン選びに関するアドバイスを分かりやすく解説しています。