最近よく見かける「市場連動型プラン」。

名前だけ見るとなんだか難しそうですが、ここ数年で選べる電力会社が増えてきた比較的新しいタイプの料金プランです。

うまく使えば電気代をグッと抑えられる一方で、「高くなる月もある?」「リスクがあるの?」と不安に感じて、よく分からないまま避けている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、市場連動型の仕組み・他のプランとの違い・向いている家庭の特徴などをわかりやすく整理します。

「トクか損かは使い方しだい」とも言われる市場連動型について、あなたの家庭に合うかどうかを判断できるようになるな内容をお届けします!

まずはここから|市場連動型プランとはどういうもの?

市場連動型プランって、最近よく見かけるけど…

「なにが市場と連動してるの?」「結局、普通のプランと何が違うの?」と感じていませんか?

このプランは、電気の料金が日によって変わるという、ちょっと特殊な仕組みになっています。

「なんで変わるの?」「どんな仕組みなの?」と戸惑ってしまうのも無理はありません。

ここではまず、そもそも電気の値段はどうやって決まっているのかをやさしく解説しながら、市場連動型のプランが他とどう違うのか、少しずつ整理していきます。

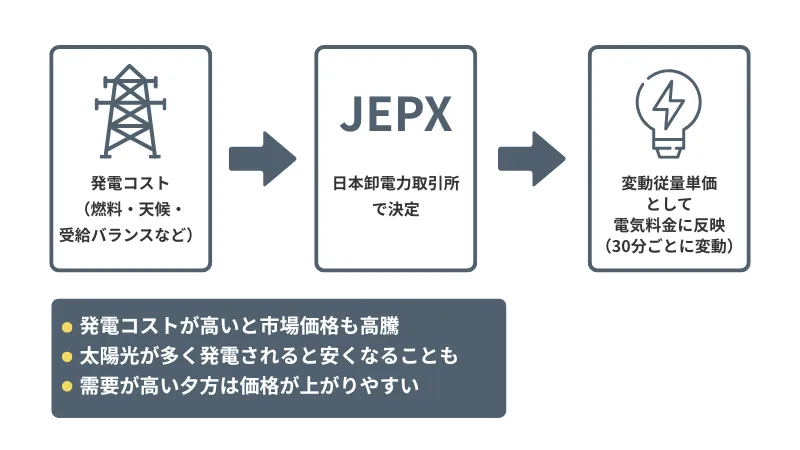

市場価格ってどう決まる?|JEPXと電気のその時の値段

「市場連動型」と聞くと、「市場って何のこと?」と思う方も多いかもしれません。

ここでいう市場とは、電力会社どうしが電気を売り買いする場所のことを指します。

日本では「JEPX(日本卸電力取引所)」という電力の取引所があり、30分ごとに電気の価格が決まる仕組みになっています。

この価格は、「作るのにどれくらいコストがかかるか(発電コスト)」と「どれくらい必要とされているか(需要)」、これらの理由によって毎日変動します。

特に発電コストには、為替レートやLNG(液化天然ガス)・石炭・原油などの燃料価格が大きく影響します。

こうした燃料は多くを海外から輸入しているため、国際価格の高騰や円安などが重なると、市場価格が一気に跳ね上がることもあります。

他にも

- 朝や夕方など、多くの家庭で暖房を使う時間帯は需要が急増し、価格が高くなりやすい

- 天気が悪くて太陽光発電が減ると、発電コストが高くなって価格が上がる

つまり、市場連動型プランの「市場」とは、電気がリアルタイムで売買される電気の取引所のこと。

その時の需給バランスによって、今の電気の値段が決まり、それが料金に反映されるのがポイントです。

ポイントまとめ

- 電気はJEPXという市場で売買され、30分ごとに価格が決まる

- 市場価格は「発電コスト(燃料価格・為替)」と「需要」で変動

- LNG・石炭・原油の価格や為替レートが大きく影響する

- 時間帯・季節・天候でも価格が上下する

時間帯で料金が変わる?市場連動型プランの単価が動くしくみを解説

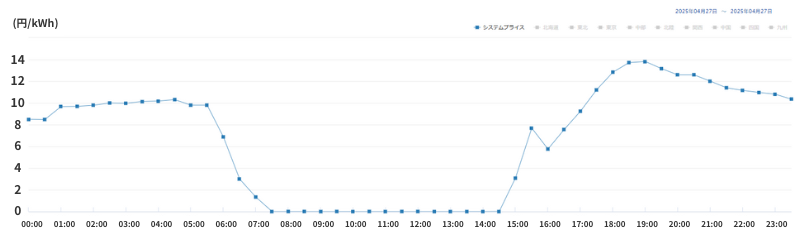

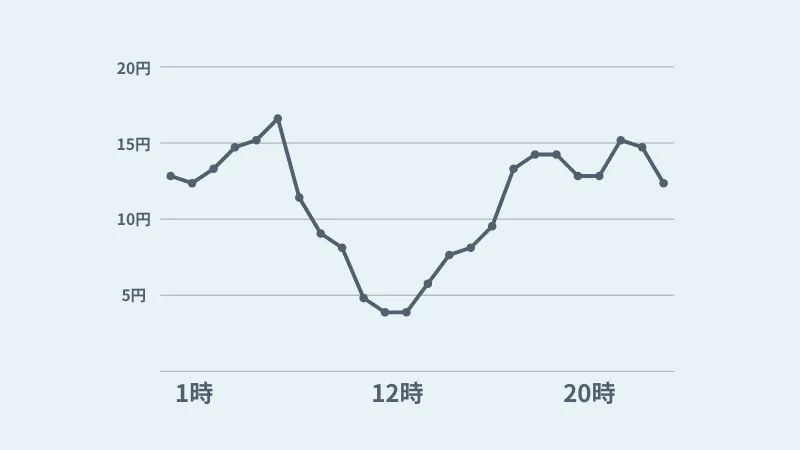

市場連動型プランでは、電気料金の単価(1kWhあたりの金額)が、市場価格(JEPX)に連動して変動します。

具体的には、JEPX(日本卸電力取引所)で30分ごとに更新される市場価格をもとに、電力会社が時間帯ごとの単価を設定し、その単価 × 使用量で電気料金が決まる仕組みです。

たとえば、2024年4月27日の市場価格は以下のように推移していました:

| 時間帯 | 市場価格(円/kWh) |

|---|---|

| 00:00~06:00 | 6.88~10.31円/kWh |

| 06:00~12:00 | 6.88~0.01円/kWh |

| 12:00~18:00 | 0.01~12.83円/kWh |

| 18:00~24:00 | 10.35~13.82円/kWh |

- 最安値:0.01円/kWh(07:30~14:00)

- 最高値:13.82円/kWh(19:00)

この日、同じ1kWhを使ったとして…

- 07:30~14:00に使えば → 0.01円/kWh

- 19:00に使えば → 13.82円/kWh

というように、電気を使うタイミングによって単価が大きく変わるのが、市場連動型の特徴です。

こうした仕組みを理解したうえで、「安い時間帯を中心に使う」などの工夫ができれば、電気代を抑えることも可能になります。

ポイントまとめ

- 市場連動型は、単価がJEPXの市場価格に連動して変わる

- 同じ電気でも使う時間帯によって料金がまったく異なる

- 単価を見ながら使う工夫が、節約に直結する

どんな電力会社・プランに導入されている?

市場連動型プランは、主に新電力(大手電力会社以外の小売電気事業者)で導入が広がっています。電気の市場価格(JEPX)に連動する仕組みを活かし、コストを抑えた柔軟な料金設計が可能になるためです。

多くの電力会社が電気の仕入れをJEPX(日本卸電力取引所)から行っており、市場の動きを反映するために「燃料費調整額」や「電源調達調整費」などで価格変動に対応しています。

市場連動型を採用している電力会社は、市場の動きをリアルタイムで反映した料金設計により、「燃料費調整額」や「電源調達調整費」などの調整費がなく、利用者にもそのメリットを還元するプランを展開しています。

たとえば次のような電力会社が市場連動型プランを提供しています!

- リボンエナジー:基本料金・調整費0円 使った分だけ!

比較サイトなどでよく見るリボンエナジー|料金・評判・特典を整理

- Looopでんき:老舗の安心×アプリで見える電気代

Looopでんきって結局どう?料金の特徴とおすすめタイプを整理!

市場連動型プランは、料金の透明性や使い方による節約効果が期待できることから、IT技術の進んだ新電力会社を中心に導入が進んでいます。

今後も、市場の動きを活かした合理的な料金設計として、採用する電力会社が増えていくことが予想されます。

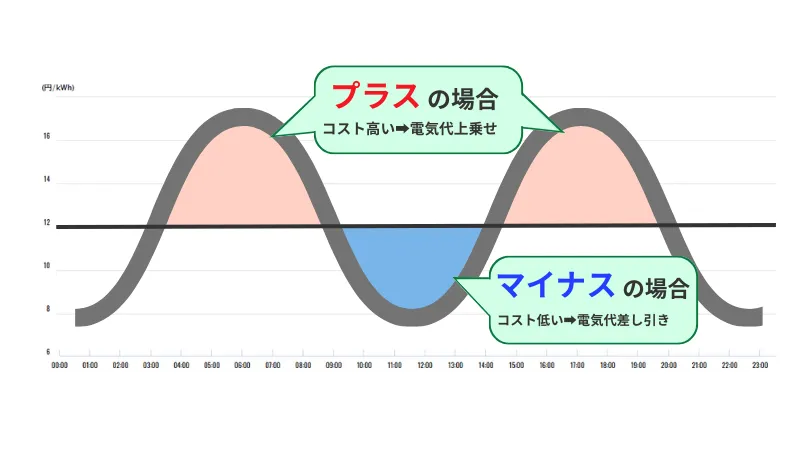

燃料費調整額がかからない理由|市場価格にすでに反映されているから

市場連動型プランでは、「燃料費調整額」や「電源調達調整費」といった調整費がかかりません。

多くの電力会社は、JEPX(日本卸電力取引所)という市場から電気を仕入れています。

しかし、その仕入れ価格(市場価格)は30分ごとに変動しているのに対し、実際の電気料金は「固定単価」で契約されているケースが大半です。

そのため、仕入れ価格と契約単価の差を調整するために、毎月「燃料費調整額」や「電源調達調整費」といった費用が請求に加算(または値引き)される仕組みになっています。

たとえば…

- 市場価格が契約単価より高い → 燃料費調整額が上乗せ

- 市場価格が契約単価より安い → 燃料費調整額が値引き

一方、市場連動型プランではJEPXの市場価格をそのまま料金に反映しており、リアルタイムで料金が変わる

つまり、最初から調整済みの価格設計になっているため、あとから調整費を加える必要がないというわけです。

関連記事非公開: 電源調達調整費の正体とは?電気代が高いのはなぜ?

市場連動型と他のプランの違いは?|料金構成と特徴を比較

市場連動型プランが気になっても、「他のプランとどう違うの?」という疑問はつきものです。

ここでは、代表的な料金タイプである「固定単価型」「従量電灯プラン(従来型)」との違いや、市場連動型ならではの料金構成をわかりやすく整理していきます。

固定単価型・従量電灯プランとの違い

電気料金プランにはさまざまなタイプがありますが、大きく分けると以下の3つに分類できます。

- 従量電灯プラン(従来型)

- 固定単価型プラン

- 市場連動型プラン

それぞれの特徴と、市場連動型との違いを見ていきましょう。

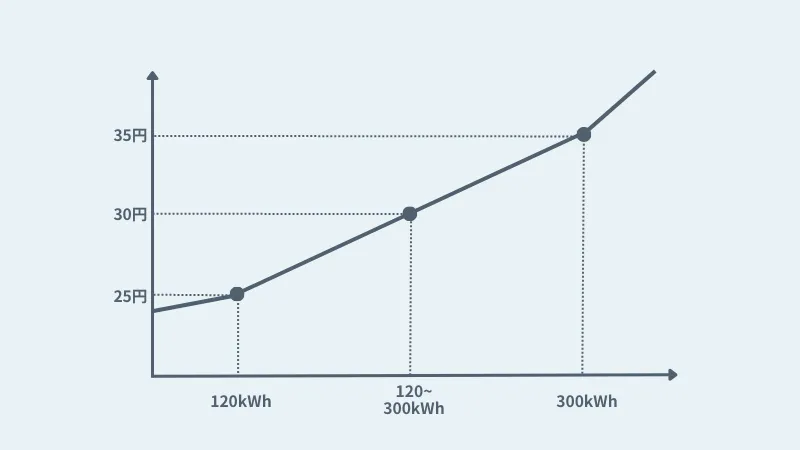

従量電灯プラン(従来型)

一般的に大手電力会社が提供している「従来の標準的なプラン」です。

使用量に応じて単価が段階的に上がっていく仕組みで、たくさん使うほど単価が高くなるのが特徴です。

例えば、東京電力の従量電灯プランでは以下のように設定されています:

| ~120kWh | 29.80円/kWh |

| 121~300kWh | 36.40円/kWh |

| 301kWh~ | 40.49円/kWh |

- メリット:

広く普及しており信頼性が高い。使用量が少なければ割安なこともある - デメリット:

使用量が多いと単価が高くなる

固定単価型プラン

電力量料金の単価(1kWhあたりの金額)が一定で、使用量や季節に関係なく、いつ使っても同じ金額で電気を使えるのが特徴です。

最近では新電力会社を中心に、安定した料金設計として提供されています。

例えば、ある電力会社の固定単価型プランでは:

- どの時間帯でも:26.40円/kWh(全国一律)

といったように、使用量や時間帯にかかわらず単価が変わらないのがポイントです。

- メリット:

単価が一定なので、料金の見通しが立てやすい。価格変動のリスクを避けたい人に向いている - デメリット:

市場価格が安い時でも料金は下がらず、使い方によっては割高になることも

市場連動型プラン

電力量料金の単価が、JEPX(日本卸電力取引所)の市場価格に連動して変動するのが最大の特徴です。

30分ごとに変わる市場価格をもとに、使った時間帯の単価で料金が決まるため、電気の使い方しだいで節約効果が大きくなる可能性があります。

たとえば、ある市場連動型プランの単価イメージ(ある日の例):

- 07:30〜14:00:0.01円/kWh(最安)

- 19:00前後:13.82円/kWh(最高)

このように、同じ1kWhでも使う時間によって料金が大きく変わるため、電気を使う時間帯をコントロールできる家庭には特に向いています。

- メリット:

使い方によっては電気代を大きく抑えられる。料金構成がシンプルで分かりやすい - デメリット:

価格が高騰する時間帯に使うと割高になるリスクがある。慣れるまでは戸惑うことも

まとめ:違いを表にすると…

| プラン種類 | 単価の特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 従量電灯プラン | 使用量が多いほど単価が上がる | 少量利用なら割安感あり | 使うほど高くなる |

| 固定単価型プラン | 一定の単価 | 家計管理しやすい | 市場が下がっても料金は変わらない |

| 市場連動型プラン | 市場価格に応じて30分ごとに変動 | 使い方しだいで料金を抑えられる | 市場価格が高騰すると料金も高くなる |

市場連動型プランの料金構成【例つき解説】

市場連動型プランには「電気の単価がJEPX(日本卸電力取引所)の市場価格に連動する」という共通点がありますが、実際の料金の内訳は電力会社によって異なります。

たとえば、基本料金があるか/ないか、サービス料や託送料の加算方法など、設計の仕方はさまざま。

ここでは、代表的な2社「リボンエナジー」と「Looopでんき」の構成を比較してみましょう。

市場連動型プランの料金構成比較

| 項目 | リボンエナジー | Looopでんき |

|---|---|---|

| 基本料金 | なし | あり (託送基本料金+容量拠出金相当額) |

| 電力量料金 | ・固定従量料金【電力エリアごとに設定された固定単価】 ・変動従量料金【市場価格(JEPX)に連動し、毎日30分ごとに変わる変動単価】 | ・託送従量料金【電力エリアごとに設定された単価】 ・電力量料金【市場価格(JEPX)に連動し、毎日30分ごとに変わる変動単価】 ・サービス料【全国一律7円/kWh】 |

| 調整費 | なし | なし |

リボンエナジーは、「基本料金ゼロ+シンプル構成」が特長。

一方で、Looopでんきはサービス料や託送料などの固定的な要素が多く、電気代がやや割高になる時間帯もありますが、そのぶんアプリで価格を確認できる管理性の高さなどが魅力です。

同じ「市場連動型」でも、仕組みの違いによってコスト感や使い勝手は変わってきます。契約前には、それぞれの構成をしっかり理解しておくことがポイントです。

リボンエナジーとLooopでんきを比較|料金・口コミ・相性で選ぶ

メリット・デメリットを整理

市場連動型プランには、うまく使えばおトクになる可能性がある一方で、価格の変動をどう受け止めるかがカギになります。

ここでは、代表的なメリットとデメリットを整理してみましょう。

メリット

- 市場価格が安い時間帯に使えば、電気代がぐっと下がる

- 単価の内訳が明確で、コスト構造が透明

- 自分で使い方を工夫すれば節約効果が見込める

デメリット

- 市場価格が高騰すると電気代が急に跳ね上がる可能性がある

- 単価が30分単位で変わるなど、価格の把握・管理に慣れが必要

- 朝や夕方など、需要が高まる時間帯はコストが上がる傾向

市場連動型は万能なプランではありませんが、特性を理解して使えばメリットを活かすことができます。

自分のライフスタイルや電気の使い方に合っているかを見極めることが大切です。

どんな人・家庭に向いている?向いていない?

市場連動型プランは、電気料金が安くなる可能性がある一方で、価格の変動によるリスクもあります。

だからこそ、「どんな人や家庭なら向いているのか?」「自分には合わないのでは?」と気になる方も多いはず。

このセクションでは、向いている人の特徴・慎重に検討したいケース・判断に役立つ視点をわかりやすく整理。

自分に合った選び方を見つけるヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

市場連動型がフィットしやすいケース

市場連動型プランは、「時間帯を意識して使う」ことができる人や家庭にとって、大きな節約効果を発揮します。

リアルタイムで変わる電気の単価に合わせて、電気の使い方を調整できれば、同じ電力量でも大きく料金を抑えることが可能です。

たとえば、

- 日中に太陽光発電で自家消費できる家庭

- スマホやアプリで電気の単価をチェックしながら使い方を工夫できる人

- エコキュートや蓄電池などを活用して、安い時間に電気をためられる家庭

- 日中家にいることが多く、安い時間帯に家事を回せる人(在宅ワークなど)

などは、市場連動型プランのメリットを受けやすい傾向があります。

まとめ:こんな人に向いています

- 電気の使用時間帯を調整できる

- 太陽光や蓄電池で自家消費の工夫ができる

- 電気料金を自分でコントロールしたいという意識がある

非公開: オール電化×太陽光発電におすすめの電力会社は?後悔しない選び方と乗り換えポイントを徹底解説!

慎重に検討した方がよいケース

市場連動型プランは、電気の使い方によって大きく節約できる反面、「価格がいつどう変わるか分からない」という不安定さもあります。

そのため、どんな家庭にも向いているとは限りません。

たとえば以下のようなケースでは、慎重に検討した方がよいでしょう。

- 毎日の電気使用量が多いが、時間帯を選べない家庭

共働きや子育て中で、朝夕の高単価時間帯に電気を使わざるを得ない家庭では、かえって電気代が高くつく可能性があります。 - 電気代がある程度一定の方が安心できる人

料金の変動がストレスになる人や、家計管理を重視する人にとっては、月ごとに料金が大きく変わる市場連動型は不向きです。 - 電気の使い方を調整したり、アプリで単価を確認するのが面倒な人

市場連動型は「今この時間に使うと高いか安いか」を意識して使うことで節約効果が出るプランです。そのため、「とにかく手間なく使いたい」「細かい確認は面倒」という人には向いていません。

まとめ

- 時間帯を選べず電気を使う家庭は注意

- 毎月の料金が大きく変わることが不安な人には不向き

- 自分で単価をチェックするのが面倒な人にも向かない

判断するときに見ておきたいチェックポイント

市場連動型プランを選ぶかどうかは、「安くなるかどうか」だけで決めるのではなく、自分のライフスタイルや考え方に合っているかを見極めることが大切です。

選ぶ前に、以下のようなポイントを確認しておきましょう。

チェックポイント一覧

- 電気を使う時間帯が「日中」または「深夜」に多いか

→ 市場価格が安くなる時間帯と重なることが多く、節約効果が出やすい。 - 電気の使用時間帯を意識して変えられるか

→ 単価の高い時間を避けたり、安い時間に集中させる工夫ができると有利。 - 料金の見える化(アプリ等)を使いこなせそうか

→ 市場価格を見ながら使うスタイルのため、アプリ等の活用がポイントに。 - 一定の変動リスクを許容できるか

→ 「思ったより高くなった月があっても、トータルで安ければOK」と考えられる人に向いています。

安心して契約するために|申し込み前に知っておきたいポイント

市場連動型プランは使い方しだいで節約につながる一方、「仕組みが複雑そう」「本当に大丈夫かな?」と不安に思う方もいるかもしれません。

契約前に知っておきたい基本的な確認ポイントをまとめておきます。

安心して使い始めるために、しっかりチェックしておきましょう。

停電対応やトラブル時の窓口は?|供給元は地域の電力会社のまま

電力会社を切り替えると、「停電が増えるのでは?」「トラブル時の対応はどうなるの?」と心配になる方も多いかもしれません。

でもご安心ください。新電力会社と契約しても、実際に電気を届けている送配電のインフラ(電線やメーターなど)は、地域の大手電力会社が引き続き管理しています。

そのため、停電時の対応やメンテナンスはこれまでと変わらず、地域の電力会社が担当します。

たとえば

- 東京エリア → 東京電力パワーグリッド

- 関西エリア → 関西電力送配電

- 北海道エリア → 北海道電力ネットワーク

新電力に変えたからといって供給の質が下がったり、停電が増えるといったことはありません。

支払い方法や契約期間・解約金もチェック

電力会社を選ぶときは、料金や仕組みだけでなく、契約まわりの条件もしっかり確認しておくことが大切です。

特にチェックしておきたいのは、以下の3点です。

- 支払い方法

多くの新電力会社ではクレジットカード払いが基本になっており、口座振替やコンビニ払いが選べない場合もあります。

カードを持っていない人や法人名義での支払いを希望する人は、あらかじめ確認しておきましょう。 - 契約期間

契約期間が「1年」「2年」と決まっているプランでは、途中解約で違約金が発生することがあります。一方、期間の縛りがない「いつでも解約OK」のプランも増えてきています。 - 解約金・違約金

解約金の有無は電力会社ごとに異なります。とくにキャンペーンや割引を受けて契約した場合、その適用条件に「◯年間の継続利用」が含まれていることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

まとめ|市場連動型は「わかって選べば」強い味方になる

市場連動型プランは、電気の市場価格(JEPX)に連動して料金が決まる仕組みです。価格が30分単位で変動するため、日々の電気の使い方しだいで電気代が大きく変わるのが特徴です。

リアルタイムの価格を反映することで、節約効果を最大化できる一方で、相場の高騰による影響も受けやすくなります。

そのため、他の料金プランよりも知識と意識が求められる選択肢といえます。

とはいえ、日中や深夜に電気をよく使う家庭、電気の使い方を調整しやすい家庭にとっては、大きなメリットを得られる可能性も十分。むしろ、使い方次第で電気代を自分でコントロールできる柔軟さが魅力ともいえるでしょう。

逆に、価格変動のしくみがストレスになりそうな人や、エアコン・床暖房などを日中に多用するライフスタイルの人には、慎重な検討が必要かもしれません。

まとめ|市場連動型を選ぶときのポイント

- 電気料金は市場価格に連動して毎日変動する

- 電気の使い方しだいで、他プランより安くなる可能性あり

- 反面、価格の急上昇リスクがある点には注意

- ライフスタイルとの相性を確認してから選ぼう

- 見直しやすいプランも多く、まず試してみるのもアリ!

難しく考えすぎず、「自分に合うかどうか」を確かめる一歩から始めてみましょう。

執筆者

小売電気アドバイザー

大山 泰正

小売電気アドバイザーの資格を持ち、電気の比較・情報サイト「エネべる」を運営しています。運営会社である株式会社enebellの代表取締役として、電力業界の最新情報や節約術に関する豊富な知識を提供。電力自由化や最適な電力プラン選びに関するアドバイスを分かりやすく解説しています。

JEPXってどんなところ?

JEPX(Japan Electric Power Exchange)は、電気を売りたい発電事業者と、電気を買いたい電力会社が取引を行うマーケット。

この取引は毎日・30分ごとに価格が更新されるため、その時々の状況で価格が大きく変わります。