最近、電気代がじわじわと上がってきた…。

もしもの停電も心配だし、「うちもそろそろ蓄電池を入れた方がいいのかな?」と考え始めたオール電化家庭は少なくありません。

実際、蓄電池を導入すれば、電気をためて賢く使うことで節約につながったり、災害時の備えになったりと、さまざまなメリットが期待できます。

でも一方で、「太陽光がないと意味ないのでは?」「初期費用が高すぎて元が取れないのでは?」と、気になるポイントもたくさんありますよね。

そこでこの記事では、オール電化の家庭で蓄電池が本当に必要かどうかを判断するための情報をわかりやすく解説します。

費用や使い方、暮らし方との相性などを整理しながら、自分にとって意味のある導入かどうかを納得して決められる内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

なぜオール電化の家庭で蓄電池の検討が増えているのか?

「うちも蓄電池を入れたほうがいいのかな?」

そんなふうに考え始めるオール電化の家庭が、ここ数年でじわじわと増えてきました。

背景には、電気代の高騰や災害による停電リスクの高まり、そして売電価格の下落など、暮らしに直結する変化があります。

さらに、オール電化住宅は電気が止まれば生活全体が止まってしまうため、電気を「ためておける」蓄電池の価値がより高まりつつあるのです。

まずは、オール電化の家庭が今なぜ蓄電池を検討するようになっているのか、その理由を3つの視点から整理していきます。

本記事では「太陽光発電をすでに導入している家庭」を前提に、蓄電池の活用について解説しています。

電気代の上昇が家計を直撃している

近年、電気代の上昇を実感している人は少なくありません。

特にオール電化住宅では、調理・給湯・冷暖房など生活インフラのすべてを電気に頼っているため、その影響はより大きく現れます。

その背景には、電力量料金単価の上昇や燃料費調整額の高騰、さらには電力市場の変動といった要因があります。

また、季節や気候の影響もあり、電気代は年々じわじわと増加する傾向が続いています。

実際、二人以上世帯の平均電気代は以下のように推移しており、2022年以降は特に高い水準で推移しています。

| 年度 | 月額平均電気代(円) |

|---|---|

| 2015年 | 11,060円 |

| 2016年 | 10,100円 |

| 2017年 | 10,312円 |

| 2018年 | 10,765円 |

| 2019年 | 10,825円 |

| 2020年 | 10,671円 |

| 2021年 | 10,317円 |

| 2022年 | 12,678円 |

| 2023年 | 12,265円 |

| 2024年 | 12,008円 |

引用:総務省|統計表・グラフ

このように、電気代がじわじわと上昇を続けるなか、注目されているのが「蓄電池」の導入です。

電力を効率的に管理・活用できれば、電気代の変動リスクを和らげることができるという点で、導入を前向きに考える家庭が増えています。

停電への備えとして「電気の備蓄」が注目されている

地震や台風などの自然災害が増える中、停電への備えとして蓄電池を導入する家庭が増えています。

特にオール電化住宅は、電気が止まるとすべての生活機能が止まってしまうため、停電への対策は不可欠です。

冷蔵庫が使えなくなる、照明がつかない、エコキュートでお湯が出ない、IHコンロで調理ができない…。

こうした状況が数時間〜数日続くと、日常生活に大きな支障をきたすのは明らかです。

蓄電池があれば、あらかじめためておいた電気で最低限の照明や通信機器、冷蔵庫、エコキュートの一部機能などを動かすことができます。

万が一のときも「明かりがつく」「スマホが使える」「冷蔵庫が止まらない」という安心感は、想像以上に大きな価値があります。

実際に災害時に「電気があったおかげで助かった」「不安が軽減された」という声もあり、家庭内の“電気の備蓄という考え方が注目されています。

売電価格の下落で「自家消費」にシフトする流れも

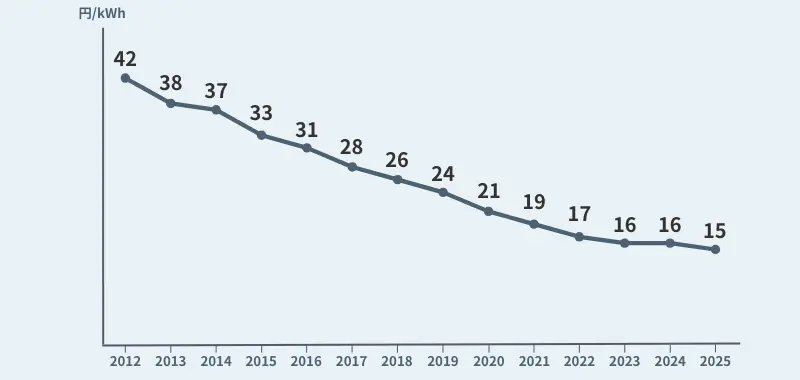

引用:経済産業省|資源エネルギー庁 を参考に作成

かつては、太陽光で発電した電気を電力会社に売ることで、電気代の節約だけでなく収益化も期待できました。

しかし現在は、固定価格買取制度(FIT)の買取単価が年々下がっており、売電だけで得をする時代ではなくなりつつあります。

FIT制度の開始当初の(2012年)は1kWhあたり42円という高単価で買い取られていましたが、2024年度の新規買取価格は、10kWh未満の住宅用太陽光で16円/kWhまで下がっています。

このような状況では、「電気は売るよりも自分で使ったほうが得」という考え方が主流になり、太陽光発電で作った電気をそのまま家庭内で活用する「自家消費」に注目が集まっているんです!

ここで蓄電池があれば、日中に発電して余った電気をためておき、夜間や天候の悪いときに使うことができます。つまり、太陽光+蓄電池の組み合わせがあってこそ、発電した電気を最大限に活かせる時代になっているのです。

まとめ|検討が増えている理由はこの3つ

- 電気代が高騰中:電力量料金や燃料費調整額が上がり続け、家計に直撃

- 停電への備えが必要:電気が止まると生活全体がストップするリスクあり

- 「売る」より「使う」時代へ:売電単価が下がり、太陽光は自家消費が主流に

このように、生活の安定やコスト対策として「電気をためる手段」が現実的な選択肢になってきています!

「蓄電池って必要?」導入のメリット・デメリットを整理

蓄電池の導入には魅力的な面がある一方で、費用や維持管理のハードルもあり、「本当に必要かどうか」で迷う人が多いのが現実です。

このパートでは、蓄電池のメリットとデメリットの両面を整理しながら、オール電化住宅にとって導入がどんな意味を持つのかを見ていきましょう。

導入するメリット|節電・停電対策・安心感

蓄電池の最大の魅力は、「つくった電気をためて、好きなときに使える」こと。

太陽光発電を導入している家庭であれば、昼間に発電して余った電力を蓄電池にためておき、夜間や天候の悪い日に使うことで、電力の自給率を高めることができます。

このように電気の使い方をコントロールできれば、電気料金のムダを抑えたり、電力会社への依存を減らしたりと、暮らしの自由度が広がります。

また、エネルギーの使用パターンが整うことで、長期的なコスト削減にもつながる点も見逃せません。

さらに、災害や停電時の非常用電源としても蓄電池は頼れる存在です。

万が一の停電時でも、自動でバックアップ電源に切り替わり、照明・冷蔵庫・スマートフォンの充電など、最低限の生活機能を維持できます。

特にオール電化住宅では、電気が止まるとすべての生活が止まってしまうため、安心感のある備えとして注目が高まっています。

蓄電池を導入するメリットまとめ

- 昼間に発電した電気を夜に使える(=自家消費率アップ

- 電気代の節約につながる(電力購入量を減らせる)

- 停電時にも生活に必要な機器を動かせる

- 電力会社への依存を減らし、電気を自分で管理できる

- 再エネ活用が進み、環境にもやさしい暮らしに近づける

このように、太陽光+蓄電池の組み合わせは、オール電化の家庭にとって「経済性・安心・持続可能性」のバランスを取る選択肢として広がりつつあります。

気になるデメリット|初期費用・寿命・メンテナンス

蓄電池には多くのメリットがありますが、導入前にしっかり確認しておきたい注意点もあります。

特にオール電化+太陽光の家庭では「導入費用に見合う価値があるか?」を冷静に判断することが重要です。

まず気になるのが、初期費用の高さです。

設置するモデルにもよりますが、家庭用蓄電池の価格は設置工事費を含めて100〜200万円前後が一般的で、決して安い買い物ではありません。

さらに、太陽光発電をまだ設置していない場合は、太陽光パネルの導入費用(3kW〜5kWで60〜120万円前後)も合わせて考える必要があります。つまり、蓄電池と太陽光発電のセット導入では合計で150〜300万円程度かかるケースも珍しくありません。

補助金制度があるとはいえ、すぐに元が取れる金額ではないのが現実です。また、寿命や劣化についても考慮が必要です。

現在主流のリチウムイオン電池でも、使用年数や充放電の回数に応じて徐々に性能が落ちていきます。メーカーによって差はありますが、耐用年数は10〜15年程度が一般的です。

さらに、メンテナンスや交換の手間・費用も想定しておきたいポイントです。

日常的な管理はそれほど手間がかかりませんが、蓄電池本体の交換や修理費用が数十万円単位になることもあるため、長期的な計画が必要になります。

導入前に知っておきたいデメリット

- 初期費用が高額(蓄電池だけで80〜160万円)

- 太陽光を含めると合計150〜300万円前後の出費になることも

- 寿命があり、10〜15年で性能が劣化する

- 将来的な交換や修理に備える必要がある

- 使用状況によってはコスト回収に時間がかかる場合も

太陽光がなくても蓄電池は意味ある?

「うちは太陽光を設置していないけど、蓄電池だけ導入しても意味あるの?」そんな疑問を持つ方も少なくありません。

結論から言えば、蓄電池は太陽光がなくても導入自体は可能です。

特にオール電化世帯では、「時間帯別料金プラン(例:夜間が安いプラン)」を利用している家庭も多く、そうしたプランでは深夜の割安な電気をためておき、昼間や夕方に使うという運用も可能です。

ただし、注意したいのは費用対効果の面です。

太陽光がある場合は自分でつくった電気をためて活用できますが、太陽光がない場合は電力会社から買った電気をためるだけ。

この場合、単純に買ってそのまま使うのと比べて大きな節約効果が得られないこともあります。

一方で、災害時の備えや安心感を重視する方にとっては、太陽光がなくても蓄電池を設置する価値は十分にあるとも言えます。

特にオール電化住宅では、停電時の備えとして「最低限の明かりや通信手段が確保できる」という安心感が導入の決め手になるケースもあります。

太陽光なしでも蓄電池を検討するポイント

- 夜間の割安な電気を活用して、昼間の使用量を抑える

- 停電時の非常用電源として最低限の生活を維持

- 節電目的の場合は費用対効果が低くなる可能性あり

- 将来的に太陽光発電を導入予定なら先行投資として◎

蓄電池って必要?は暮らし方で変わる|使い方パターン

「蓄電池ってうちにも必要なのかな?」

たとえば、昼間は家にいないのか、それとも在宅時間が長いのか。

電気をよく使うのは昼?夜? それによって、蓄電池をどう活かせるかも変わってきます。

ここでは、オール電化の家庭でよくある生活スタイルをもとに、「こんなタイプの家庭なら、こんな使い方が合うよ!」という形で、蓄電池の活用パターンと節電効果のイメージをご紹介します。

「うちの場合はどうかな?」と、ぜひ当てはめながら読んでみてください。

共働きで昼間は家に誰もいない家庭|夜の節電型

共働き家庭などで昼間に家を空けている場合、太陽光で発電した電気をその場で使いきれず、余ってしまうことがよくあります。

その余剰分を蓄電池にためて、夜の電力使用に回すことで、電気代をしっかり抑えることができます。

例)600kWh/月使う家庭が、太陽光で月300kWh発電し、夜間に使う約150kWhを蓄電池でまかなった場合…

※試算は東京電力「スマートライフS」プラン(2024年5月時点)を参考にしています:

通常時間帯(6:00〜翌1:00):35.76円/kWh

深夜時間帯(1:00〜6:00):27.86円/kWh

- 【太陽光あり・蓄電池なしの場合】

昼間の150kWh分は太陽光で自家消費、残り450kWhは買電

(うち深夜時間帯100kWh × 27.86円、通常時間帯350kWh × 35.76円)

→ 合計:18,786円/月 - 【太陽光あり・蓄電池ありの場合】

通常時間帯に150kWhを自家消費+150kWhを蓄電 → 深夜時間帯の電力は0円

買電:残り300kWh × 35.76円通常時間帯

→ 合計:10,728円/月

月あたり約8,058円の節約!

→ 年間なら約96,696円の電気代削減効果に!

※このシミュレーションには売電収入は含まれていません。あくまで「太陽光+蓄電池による自家消費」の節約効果としてご覧ください。

「電気は夜によく使うけど、昼間の太陽光がムダになってる気がする…」そんなご家庭にとって、蓄電池は電気代の“取りこぼし”を減らせる、ちょうどいい受け皿です。

このパターンが合うのはこんな家庭

- 昼間は不在が多く、太陽光の発電をあまり使えていない

- 夜に照明・冷暖房・家電をしっかり使う

- 電気代の節約効果をしっかり実感したい

昼も夜もたっぷり電気を使う家庭|フル蓄電型

在宅時間が長く、昼も夜も電気をしっかり使う家庭では、太陽光と蓄電池を組み合わせることで、発電した電気をすべて自家消費に回すスタイルが理想的です。

発電した電気は昼間にリアルタイムで使い、使いきれなかった分は蓄電池にためて夜に活用。

いわば「買わずに使いきる」生活に近づける、最大活用型の使い方です。

例)600kWh/月使う家庭が、太陽光で月300kWh発電し、昼間に200kWhを使い、残り100kWhを蓄電池で夜に使った場合…

※試算は東京電力「スマートライフS」プラン(2024年5月時点)を参考にしています:

通常時間帯(6:00〜翌1:00):35.76円/kWh

深夜時間帯(1:00〜6:00):27.86円/kWh

- 【太陽光あり・蓄電池なしの場合】

通常時間帯に200kWhを自家消費、残り400kWhは買電

(深夜時間帯100kWh × 27.86円、300kWh × 35.76円)

→ 合計:17,316円/月 - 【太陽光あり・蓄電池ありの場合】

通常時間帯に200kWh+深夜時間帯に100kWhを自家消費(計300kWh)

買電:残り300kWh × 35.76円(通常時間帯)

→ 合計:10,728円/月

月あたり約6,588円の節約!

→ 年間なら約79,056円の電気代削減

※このシミュレーションには売電収入は含まれていません。「自家消費重視のフル活用型」の節電例としてご覧ください。

電気をたくさん使うご家庭ほど、太陽光+蓄電池の「つくって・ためて・使いきる」スタイルは大きな効果を発揮します。

このパターンが合うのはこんな家庭

- 在宅勤務や子育てで、昼夜問わず家にいる時間が長い

- エアコン・家電・給湯などの使用量が多い

- 電気代をしっかり抑えながら、導入コストも回収していきたい

在宅時間が長い家庭|昼の自家消費+夜の活用型

在宅ワークや専業主婦の家庭など、昼間も家に人がいて、日中にある程度の電力を使う家庭では、太陽光で発電した電気をそのまま使う「自家消費」が無理なくできる点が大きなメリットです。

さらに、日中に使いきれなかった分を蓄電池にためて、夜に使うことで、電気の“ムダ買い”を減らしながら、月々の電気代を効率よく下げることができます。

例)600kWh/月使う家庭が、太陽光で月300kWh発電し、昼に250kWhを使い、残り50kWhを蓄電池で夜に使った場合…

※試算は東京電力「スマートライフS」プラン(2024年5月時点)を参考にしています:

通常時間帯(6:00〜翌1:00):35.76円/kWh

深夜時間帯(1:00〜6:00):27.86円/kWh

- 【太陽光あり・蓄電池なしの場合】

通常時間帯に250kWhを自家消費、残り350kWhは買電

(夜間100kWh × 27.86円、通常時間帯250kWh × 35.76円)

→ 合計:15,786円/月 - 【太陽光あり・蓄電池ありの場合】

通常時間帯250kWh+深夜時間帯50kWhを自家消費(計300kWh)

買電:残り300kWh × 35.76円(通常時間帯)

→ 合計:10,728円/月

月あたり約5,058円の節約!

→ 年間なら約60,696円の電気代削減

※このシミュレーションには売電収入は含まれていません。自家消費をベースにした“バランス型”の節電スタイルです。

「昼も夜もそこそこ電気を使うけど、そこまでヘビーじゃない」そんな家庭にとっては、自然体で節電につながる導入スタイルになります。

このパターンが合うのはこんな家庭

- 在宅勤務・家事育児などで昼も家に人がいる

- 電気をムダなく使って、効率よく節約したい

- 太陽光の発電量をなるべく使い切りたい

実際の導入事例で見る|どんな家庭がどのくらい節電できた?

「理屈はわかったけど、うちと同じような家庭だと実際どれくらい変わるの?」

そんな方のために、これまで紹介してきた3つの代表的な生活パターンで、蓄電池導入による節約効果をざっくりシミュレーションしてみましょう。

共働き4人家族(昼間は不在が多い)

- 電気使用量:月600kWh

- 太陽光発電量:月300kWh(昼150kWh使用+150kWh蓄電)

- 蓄電池あり:夜の使用を自家消費

- 節電額:約8,000円/月(年間 約96,000円)

子育て世帯・在宅勤務あり(昼も夜もフル活用)

- 電気使用量:月600kWh

- 太陽光発電量:月300kWh(昼200kWh使用+100kWh蓄電)

- 節電額:約6,500円/月(年間 約79,000円)

専業主婦家庭・昼間に家事中心

- 電気使用量:月600kWh

- 太陽光発電量:月300kWh(昼250kWh使用+50kWh蓄電)

- 節電額:約5,000円/月(年間 約60,000円)

上記は東京電力「スマートライフS」プランをもとにした概算例です。実際の効果は契約プラン・発電量・使用状況によって異なります。

このように、生活スタイルによって蓄電池の効果は大きく変わります。あなたの家庭はどのパターンに近いですか?「これならウチも導入アリかも」と思えたなら、具体的なプラン比較や費用の見積もりに進んでみるのもおすすめです。

関連記事オール電化の電力会社はどこが安い?おすすめ3社を比較!

非公開: オール電化×太陽光発電におすすめの電力会社は?後悔しない選び方と乗り換えポイントを徹底解説!

気になる初期費用と回収シミュレーション

「蓄電池って高いけど、ちゃんと元が取れるの?」これは多くの人が気になるポイントです。

蓄電池の導入には100万円前後の初期費用がかかる一方で、月々の電気代を数千円〜1万円前後削減できるケースもあるため、生活スタイルによっては10年以内で回収が見込める場合もあります。

| 世帯モデル | 想定節電額/月 | 年間節電額 | 初期費用(補助金前) | 回収目安年数 |

|---|---|---|---|---|

| 共働き4人家族 | 約8,000円 | 約96,000円 | 約130万円 | 約13〜14年 |

| 子育て在宅世帯 | 約6,500円 | 約78,000円 | 約130万円 | 約16〜17年 |

| 専業主婦家庭 | 約5,000円 | 約60,000円 | 約120万円 | 約20年 |

※シミュレーションはスマートライフSプラン前提。売電は含まず、節電による実質回収だけを想定。実際の費用や節電効果により年数は変動します。

寿命とのバランスも大切:

多くの家庭用蓄電池は10〜15年程度の寿命と言われています。

元が取れるかは、単純な金額だけでなく、「安心感」や「電力自給率向上」などの付加価値も含めて考えるのが現実的です。

ポイントまとめ

- 節電効果だけで元を取るなら10〜20年がひとつの目安

- 「節電+安心感」で判断する家庭も増えている

- 補助金やプラン選定・売電次第で、回収スピードは大きく変わる

導入費用を抑えるコツと注意点

蓄電池は高額な設備投資になるからこそ、導入コストを少しでも抑えたいというのが本音ですよね。ここでは、実際に導入費用を抑えるためのポイントや、検討時に注意しておきたい点をまとめました。

導入費用を抑える主な方法

- 補助金をフル活用する

国や自治体の補助金は、うまく活用すれば10万〜30万円前後のコスト削減につながります。

申請期限や受付条件があるため、事前に自治体サイトで確認&早めの申請がカギです。 - 太陽光+蓄電池の「一体型プラン」を選ぶ

太陽光をこれから設置する人は、蓄電池とセットの導入でパッケージ割引や工事費の節約が期待できます。複数社から見積もりを取ると、数十万円単位の差が出ることも。 - リース・分割払いを検討する

初期費用を一括で出すのが難しい場合は、リース契約や分割プランを活用するのも一手。

ただし、トータルコストが高くなるケースもあるため、条件(総額・契約年数・残価など)をしっかり確認しましょう。

- 極端に安すぎる業者は要注意:

設置後のサポートが手薄だったり、蓄電池の性能が不十分な場合も。 - 補助金の対象外にならないように事前確認を:

製品型番や施工業者の登録状況が条件に含まれることがあります。 - 自宅の設置スペースや電気契約との相性確認も大切:

設置不可・電力量に合わないなど、後で気づいて後悔するケースも。

ポイントまとめ

- 補助金・一体型プラン・リースなどで導入費用を抑える工夫を

- 安さだけで決めず、「性能」「保証」「相性」もチェック

- 事前の見積もり比較&補助金条件の確認が後悔しないコツ

後悔しないために!選び方とチェックポイント

蓄電池は高額な買い物だけに、「せっかく導入したのに合わなかった…」という後悔は避けたいものです。製品によって容量や設置条件、対応できる家電の範囲などが異なるほか、太陽光発電やオール電化のシステム、契約中の電力会社との相性も重要なチェックポイントになります。

ここでは、「何を基準に選べばいいのか」「どこを見落としがちなのか」をわかりやすく整理しました。

導入前の最終チェックとして、しっかり確認しておきましょう。

容量・設置場所・連携機器を確認しよう

蓄電池を選ぶときにまずチェックしたいのが、容量(ためられる電力量)と設置条件、そして「どの家電まで動かせるか」に関わる蓄電池のタイプ(全負荷型/特定負荷型)」です。

家庭に合わない容量を選んだり、設置スペースが合わなかったりすると、せっかく導入しても「思ってたのと違う…」となりがちなので、事前確認はしっかり行いましょう。

蓄電池の容量は「月間使用量」と「停電時の備え」で考える

- 一般的な家庭用蓄電池:5kWh〜16kWh前後

- 日中不在が多い家庭 → 7〜10kWh前後

- 在宅時間が長く、夜もよく使う → 12kWh以上

世帯人数別|家庭用蓄電池のおすすめ容量(目安)

| 世帯人数 | 使用量の目安 | 蓄電池容量の目安 |

|---|---|---|

| 1〜2人世帯 | 月300〜400kWh | 5〜7kWh程度 |

| 3〜4人世帯 | 月500〜600kWh | 7〜12kWh程度 |

| 5人以上世帯 | 月700kWh以上 | 12〜16kWh以上 |

※在宅時間や電気の使い方によって前後します。「夜もたっぷり使う」家庭は+2〜3kWh見ておくと安心です。

設置場所も要チェック(屋内/屋外/狭小スペース対応)

- 多くの家庭では屋外設置型(防水・耐熱仕様)が主流

- マンションや狭小住宅ではコンパクト型/壁掛け型を検討

- 設置にはブレーカーや分電盤からの配線距離も影響 → 業者に事前確認を

「全負荷型」と「特定負荷型」の違いも重要

| 種類 | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 特定負荷型 | 指定した回路のみ対応 | 費用が安く設置しやすい | 停電時、非対応の家電は使えない |

| 全負荷型 | 家全体の電気をバックアップ | 停電時も普段通りの生活が可能 | 本体価格・工事費が高め |

ポイントまとめ

- 使用量や世帯人数に応じて適切な容量(kWh)を選ぶのが第一歩

- 設置場所や配線条件も事前に要確認

- 停電時の使い方に応じて「全負荷型 or 特定負荷型」を選ぶ

太陽光やオール電化との相性をチェック

蓄電池を選ぶときに見落としがちなのが、今使っている太陽光発電システムや住宅設備との相性です。

とくに、太陽光発電のメーカーや連系方式、オール電化向けの電力プランによっては、「せっかく蓄電池を買ったのに、連携できない・効率が悪い」というケースもあるので注意が必要です。

太陽光との組み合わせは「メーカー」や「方式」に注意

- 蓄電池と太陽光のメーカーが違うと連携できない/一部制限ありのケースも

- 太陽光発電の連系方式(単機能型 or ハイブリッド型)によって、必要なパワコンが異なる

- ハイブリッド型ならパワコン1台でOKだが、既設の太陽光が単機能型だと追加の機器や工事費がかかることも

事前に「うちの太陽光と連携できる蓄電池はどれ?」を販売業者に確認するのが安心です!

オール電化住宅との相性もチェック

- 電気温水器やエコキュートなど大きな電力を使う設備が多いオール電化住宅では、蓄電池の容量が小さいとカバーしきれないケースも

- 深夜の沸き上げタイミングと蓄電池の放電タイミングが競合することもあるため、HEMS(エネルギー管理システム)での調整が有効

ポイントまとめ

- 太陽光と蓄電池はメーカー・方式の相性を必ずチェック

- オール電化設備との電力の取り合いも視野に入れて、適切な容量と制御機能の確認を

- 不安があれば、「連携確認済みセット」を選ぶのもおすすめ

HEMSって何?仕組みとメリット・デメリットを徹底解説

電力会社プランとの連動も意識して選ぶ

蓄電池を効果的に使いたいなら、契約している電力会社の料金プランとの相性も重要です。

「いつ電気をためて、いつ使うか」という使い方は、料金単価の変動ルールに大きく影響されるからです。

時間帯別プラン×蓄電池=相性〇

- スマートライフS(東京電力)などの時間帯別プランでは、夜間(1:00〜6:00)の電気は割安で、通常時間帯(6:00〜翌1:00)の電気は割高に設定されています。

- 太陽光と蓄電池を組み合わせれば、日中に発電して使いきれなかった電気を蓄電池にためて、夜に活用できます。これにより、割高な通常時間帯の買電を減らし、電気代を大幅にカットすることが可能です。

市場連動型プランは使いこなせれば強い味方=相性◎

- 市場連動型プランは、JEPX(日本卸電力取引所)の取引価格に応じて、30分ごとに電気料金が変動する仕組みです。傾向としては、昼間や深夜帯は3〜10円/kWhと安いことが多く、朝や夕方などは15円以上になるケースも見られます。

- 蓄電池があれば、日中の単価が安い時間帯に発電してためた電気を、夕方など単価が高い時間帯に使うことで、価格差を活かして電気代を大きく抑えることが可能です。

市場連動型はトク?損?仕組みと選び方をわかりやすく整理

固定単価プランなら安心感重視の運用に

- 毎月の料金単価が一定の「固定単価型プラン」では、価格の変動に左右されず、蓄電池で使い切る意識を高めることで節電メリットが出やすい

ポイントまとめ

- 時間帯別プラン:昼の太陽光をためて夜に使う王道パターン

- 市場連動型プラン:価格差を読んで動かすテクニカル節電型

- 固定単価プラン:自給率と安心感を重視した使い方がマッチ

よくある疑問Q&A

ここまで蓄電池の仕組みや選び方を見てきた中で、「じゃあ実際どうなの?」と気になる点がいくつか浮かんでくるかもしれません。

このパートでは、よくある疑問や迷いやすいポイントをQ&A形式でわかりやすく解説します。不安やモヤモヤをクリアにして、納得して検討を進めていきましょう。

停電時にはどのくらいの時間使える?

「停電したとき、蓄電池があれば本当に安心なの?」という疑問は、導入前に多くの方が感じるポイントです。実際のところ、使用する蓄電池の容量と、どの家電をどの程度使うかによって、停電時に使える時間は大きく変わります。

ここでは、代表的な容量と使用パターンごとの目安を紹介します。

蓄電池で使える時間の目安(例:10kWhモデルの場合)

| 使用機器 | 消費電力 | 使用時間の目安(満充電10kWh) |

|---|---|---|

| 冷蔵庫(300W) | 約0.3kW | 約30時間 |

| 照明(60W×3灯) | 約0.18kW | 約55時間 |

| スマホ充電(15W)×4台 | 約0.06kW | 約166時間 |

| テレビ(150W) | 約0.15kW | 約66時間 |

| エアコン(600W) | 約0.6kW | 約16時間 |

※同時使用や効率ロスを考慮すると、実際には6〜8割程度が目安となります。

「全負荷型」と「特定負荷型」で使える範囲が違う

- 特定負荷型:あらかじめ指定した回路のみ使用可能(冷蔵庫・照明・一部コンセントなど)

→ 節電しながら、必要最小限の生活を維持したい方向け - 全負荷型:家中のすべての電気回路が使用可能(IH・エアコンなども含む)

→ 停電時でも普段に近い生活ができるが、容量と使用量のバランスに注意

ポイントまとめ

- 停電時に使える時間は容量・使う家電・負荷の種類によって変わる

- 10kWhあれば、冷蔵庫・照明・スマホ程度なら丸1日以上の稼働も可能

- 「どこまで使いたいか」に応じて、特定負荷型 or 全負荷型の選択が重要

売電と自家消費、どっちが得なの?

「せっかく太陽光で発電した電気、売るのと自分で使うのと、どっちが得なんだろう?」これは、蓄電池の導入を考える人がほぼ必ず気になるポイントです。

売電価格は年々下落。今は自分で使う方が有利な傾向に、かつては固定価格買取制度(FIT)で売電単価が40円/kWh以上の時代もありましたが、現在では10円台(2024年度例:約16円/kWh)まで下がってきています。

一方で、家庭で電気を買う場合の料金は27〜35円/kWh程度が一般的。つまり、売るより自分で使ったほうが約2倍近い価値になるのが今の状況です。

自家消費+蓄電池=電気代の圧縮に直結

太陽光の発電量をそのまま使い、余った分を蓄電池にためて夜に活用すれば、高い買電を抑えつつ、売電による安く売る損失も避けられる「高く買って、安く売る」より、「買わずに使いきる」方がトータルで得!

具体的な比較(1kWhあたりの価値)

| 行動 | 金銭的価値(目安) |

|---|---|

| 売電(FIT) | 約16円/kWh |

| 自家消費(節約) | 約30〜35円/kWh相当 |

ポイントまとめ

- 今は売るより使う方が得になる傾向が強い

- 蓄電池があれば、日中に使いきれなかった電気を夜にも回せる=自家消費率アップで節電効果も大きい

- FIT終了後の家庭は特に、自家消費型の活用が現実的な選択肢に

蓄電池の寿命や買い替えタイミングは?

「蓄電池って高い買い物だけど、何年もつの?」「買い替えのタイミングはいつ?」そんな疑問にお答えします。

蓄電池の寿命には、「サイクル寿命(充放電の回数)」と「年数寿命(経年劣化)」の2つの視点があります。

蓄電池の寿命は10〜15年が一般的

- 多くの家庭用蓄電池は、約6,000回前後の充放電サイクルに対応(=1日1回で約16年)

- ただし、長年の使用によって容量(ためられる電力量)が徐々に減っていくため、実質的には10〜15年程度で買い替えを検討するケースが多いです

劣化するとどうなる?

- 初期容量10kWhの蓄電池が10年後に8kWh程度しかためられなくなることも

- 一部では15年保証や有償延長サービスがある製品もあり、耐久性と合わせて選ぶのがポイント

ポイントまとめ

- 蓄電池は10〜15年程度の使用が目安

- 劣化するとためられる電気が減り、買い替え検討のタイミングに

- 保証年数・サイクル回数・容量維持率を製品選びの判断材料にしよう

まとめ|自分に必要かどうか、納得して判断しよう

オール電化の家庭にとって、電気代の上昇や災害時の備えは切実なテーマ。そんな中、蓄電池は「発電した電気をムダなく使う」「非常時にも安心できる」強力な選択肢のひとつです。

とはいえ、初期費用が大きく、家庭によっては費用対効果が見合わないケースもあるのが事実。だからこそ、暮らし方や電気の使い方に合っているかを見極めることが大切です。

この記事のポイントをおさらい

- 電気代が上がる今、蓄電池で“買わない電気”を増やすことが節約につながる

- 共働き/在宅ワークなど、家庭のライフスタイルによって活用法は変わる

- 初期費用は高めだが、補助金や自家消費での節電効果を考えれば導入の価値は高い

- 導入するなら、容量・設置条件・太陽光や契約プランとの相性をしっかり確認しよう

必要かどうかは、「今の暮らし」と「これからの安心感」を天秤にかけて決めるのがポイントです。

この記事を読んで「うちにも合うかも」と感じたなら、一度プランや機種を比較してみるのもおすすめです!

執筆者

小売電気アドバイザー

大山 泰正

小売電気アドバイザーの資格を持ち、電気の比較・情報サイト「エネべる」を運営しています。運営会社である株式会社enebellの代表取締役として、電力業界の最新情報や節約術に関する豊富な知識を提供。電力自由化や最適な電力プラン選びに関するアドバイスを分かりやすく解説しています。