住宅購入や引っ越しの際によく耳にするキーワード「オール電化」。

でも、「結局オール電化ってなに?」「ガスなしって言うけどどういうことなの?」と疑問に思ったことはありませんか?

この記事では、オール電化の仕組みやメリット・デメリット、気になる光熱費について節約のテクニックも交えながらわかりやすく解説します!

オール電化を知って自分の暮らしにあっているか判断するために、まず「オール電化とは?」という基本から一緒に確認していきましょう!

オール電化とは何か?その定義と特徴

まずは、そもそもオール電化とはどういう住宅なのか。

その定義や仕組みといった基本的なポイントから見ていきましょう。

オール電化の全体像を掴んで「もし自分が実際にオール電化住宅に住むとしたら?」をイメージしていきましょう!

オール電化の定義と住宅システム

オール電化住宅とは、建物内で使用するすべてのエネルギーを「電気だけ」でまかなう住宅のことを指します。

一般的な住宅では、調理用のコンロやお風呂の湯沸かし、冬場の床暖房などにガスを使用するのが主流でした。しかし、オール電化住宅ではこれらすべてを電気の力でまかなう仕組みとなっており、ガスや灯油を使わない暮らしが実現できます。

具体的には「IHクッキングヒーター」や「エコキュート(電気給湯器)」といった専用の家電製品を導入することで、調理・給湯・暖房といった生活インフラをすべて電気でまかないます。これにより、ガス料金が不要となり、光熱費を1本化できる点も特徴の一つです。

オール電化住宅で使われる設備

オール電化の定義がわかったところで、ここからは実際にどんな設備が使われているかを見ていきましょう。

ガスや灯油を利用する従来の設備に変わって、電気を効率良く使える「IHクッキングヒーター」や「エコキュート(電気給湯器)」などの設備が、調理や給湯といった日常生活にに欠かせない機能を担っています。

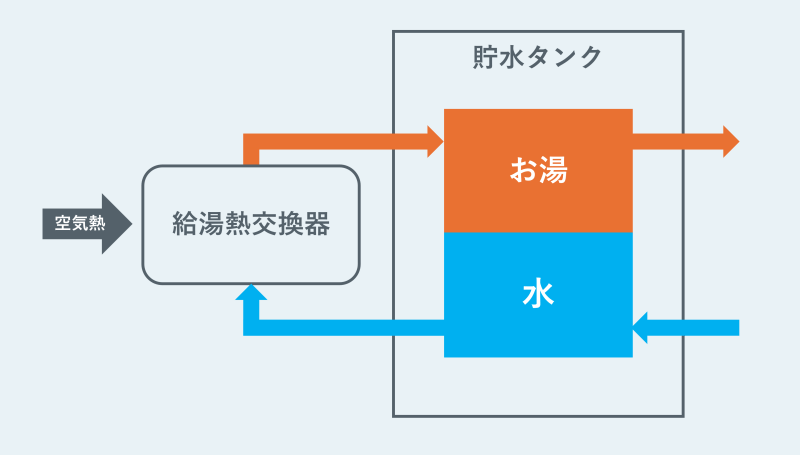

エコキュート(電気給湯器)

エコキュートは、オール電化住宅で主に使われる給湯システムのひとつで、電気の力だけでなく、空気の熱を利用してお湯を沸かす「ヒートポンプ技術」を活用しています。こうしてあらかじめ温めておいたお湯を給湯の際は、設定温度になるようタンク内の水とお湯を混ぜて送り出します。

電気料金が夜間に安くなるプランで契約をしていれば、夜間の電気料金が安い時間帯に使うお湯をあらかじめタンクを貯めておけるため、電気代の節約にも繋がります。使い方次第ではガスよりもランニングコストが安くなるケースも多く、経済的な面でのメリットも大きいです。

一方で、設置にはある程度スペースが必要だったり、寒冷地では効率が下がるといった注意点もあります。また、急に大量のお湯が必要になったときには、タンクのお湯を使い切って「湯切れ」を起こすこともあるため、使用量が多い家庭ではタンク容量の見極めが大切です。

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーターは、オール電化における調理機器の代表格です。火を使わずに磁力(電磁誘導)の力で鍋やフライパン自体を発熱させる仕組みになっており、効率よく加熱できるのが最大の特徴です。

ガスコンロと比べて熱効率が高く、加熱スピードが速いのが魅力です。特に、鍋底がフラットなIH対応の調理器具を使えばむらなく食材を加熱することも可能です。また、火を使わないので立ち消えや引火などのリスクがなく、子どもやお年寄りのいる家庭でも安心して使えます。

さらに、表面はフラットで掃除がしやすく、吹きこぼれや飛び跳ねた油も簡単に拭き取れるため、キッチンを清潔に保ちやすいのも人気の理由の一つです。

ただし、鍋やフライパンの素材に制限があり、IH対応の調理器具を揃える必要があることや、炎を見て火力を感覚的に調整できないため、慣れるまでに少し時間がかかるという声もあります。

総じて、IHクッキングヒーターは「安全性」と「お手入れのしやすさ」に優れた調理器具と言えるでしょう。

まとめ

- エコキュートは空気熱を利用して水を温める

- お湯の使いすぎでタンクのお湯を使い切らいないよう注意

- IHクッキングヒーターは火を直接使わず安全だが、IH対応の調理器具が必要

オール電化のメリット

オール電化を支える設備の特徴を理解したところで、ここからはオール電化住宅のメリットを説明していきます。

オール電化住宅に住むことで日常生活に、どのようなメリットがあるのか一つずつチェックしていきましょう!

光熱費の管理がしやすい

オール電化住宅では、ガスを使わないため光熱費の支払いが電気代に一本化されます。

光熱費がガス料金と電気料金の2本立てで請求される一般的な住宅に比べて、毎月の支払金額を把握しやすく、家計管理がしやすいのがメリットの一つです。

さらに、オール電化向けの「時間帯別料金プラン」など、専用の料金プランを活用することで、電気代を抑えながら生活することも可能です。たとえば、電気料金の安い夜間のうちにお湯を沸かしておけるエコキュートや、家電を集中して使うなど、ちょっとした工夫で効率的な節約ができます。

家計の見える化を重視したい人にとって、オール電化は「わかりやすくてコントロールしやすい暮らし方」と言えるかもしれません。

安全性の高さ

火やガスを使わないことによる安全性の高さも、オール電化住宅の大きな魅力のひとつです。

ガスコンロのようにガスも火も使わないため、炎の引火による火災やガス漏れのリスクが大幅に低減されます。

特にIHクッキングヒーターは、調理中の立ち消えや炎の引火などのトラブルが起きにくく、子どもやお年寄りのいる家庭でも安心して使えるのが特徴です。コンロにうっかり布巾やキッチンペーパーを落としてしまっても、すぐに火が燃え移ることはありません。

また、ガス漏れによる一酸化炭素中毒のリスクもなくなるため、目に見えないガス事故を防ぐ空気の安全性という点でも優れています。

火のトラブルは命に関わるから十分注意しよう!!

災害時の備えになる

オール電化住宅は、実は災害時の備えとしても注目されています。

たとえば、災害時にライフラインが止まった場合でも電気と水さえ復旧すれば、生活を早期に再開しやすいというメリットがあります。

さらに、エコキュートには貯水タンクが内蔵されているため、断水時も非常用の生活用水として貯めておいた水を活用できます。一般的な3~5人家族向けの貯水タンクは370リットル、大きいものでは560リットルにもなり、手洗いやトイレ用の水など、数日間の非常用の生活用水として役立ちます。

加えて、飲料水としては「1人1日あたり3リットル×3日分」が最低限の備蓄目安とされているため、こうした生活用水と併せて確保しておくことで、災害時の水の備えをより万全なものできます。

まとめ

- 光熱費が電気代に一本化されて管理がしやすくなる

- ガス漏れや引火のリスクがないため、安全に利用できる

- 災害時の早期復旧や水の備蓄が確保できる

オール電化のデメリット

オール電化には多くのメリットがありますが、その一方でデメリットも当然存在します。

導入やオール電化住宅への引っ越しを検討する際は、メリットだけでなく不便に感じる点やリスクについてもあらかじめ理解しておくことが重要です。

ここでは、オール電化住宅で実際に起こり得る課題や注意点について詳しく解説していきます。

電気代が高くなりケースがある

オール電化住宅では、ガスの代わりにすべてのエネルギーを電気でまかなうため、月々の電気使用量は自然と高くなってしまいます。その結果、契約している電気料金プランによっては、ガス併用住宅よりも電気代が高くなるケースもあります。

特に注意が必要なのが、エアコンの使用量が増える夏や冬の時期や、昼間に電力を多く使うライフスタイルの場合です。料金プランにもよりますが、オール電化向けの電気料金プランには単価が一定ではなく、昼間に比べて夜間の方が単価が安くなる「時間帯別料金プラン」というプランも存在しています。逆に言えば昼間中心の生活だとかえって光熱費が高くなる可能性もあり、自分のライフスタイルに合った料金プランを選ぶことがとても重要になります。

また、近年は電気料金そのものが全国的に値上がり傾向にあるため、使用電力量のシミュレーションや、電力会社ごとの料金プランの比較も忘れずおこない、自分にとって最適な選択ができるように情報収集を行いましょう。

なにも考えないと電気代が上がるかも・・・

- ガス併用住宅よりも電気代が高くなるケースがある

- ライフスタイルにあった料金プランを選ばないと電気代が上がる可能性がある

- シミュレーションや料金プランの比較を行う

停電に弱い

調理・給湯・冷暖房など生活のあらゆる場面を電気に依存しているため、停電時の影響が大きくなるという弱点があります。

停電時でもガスとの併用であれば、電気は使えなくてもガスコンロによる調理や給湯は可能なため、懐中電灯などで一時的にその場をしのぐことができます。しかし、オール電化住宅ではIHクッキングヒーターやエコキュートのヒートポンが停止してしまうため、加熱調理やお湯の供給が止まってしまいます(タンク内に残っているお湯の利用は可能)。

このようなリスクを軽減するには、非常時に備えてポータブル電源やカセットコンロなどを準備しておくことが重要です。また、太陽光発電と蓄電池を併用することで、停電時でも最低限の電力を確保できる体制を整えると、停電時の安心感が高まります。

停電は最大の敵!

- 停電するとお湯も火も使えなくなる

- ポータブル電源やカセットコンロなど、停電に備えておく

- 太陽光発電と蓄電池で電気を自分で電気を作るのも一つの方法

初期費用の高さ

賃貸住宅では関係ありませんが、新築やリフォームなどでオール電化を導入する際に、比較的高額な初期費用がかかる点もデメリットの一つです。

例えば、IHクッキングヒーターのキッチンに埋め込むタイプ(ビルドインタイプ)には約10~20万円前後、エコキュートには約30~70万円程度の初期費用がかかるため、場合によっては合計で100万円を超えるケースも珍しくありません。

さらに、既存住宅をオール電化仕様にリフォームする場合には、電気容量の増設工事や配線工事なども必要になるため、工賃としてさらに費用がかさむ可能性があります。

また、太陽光発電と蓄電池を同時に導入する場合は、トータルではさらに高額の初期投資が必要になります。長期的に見れば光熱費の削減によって元が取れるケースもありますが、100万円を超える導入時の費用負担がネックになるため、導入を見送る家庭も少なくありません。

初期費用が高額なぶん慎重に吟味したいね!

オール電化住宅の光熱費を節約する方法

オール電化住宅はすべてのエネルギーを電気でまかなう関係上、電気代をいかに抑えられるかが家計への影響を大きく左右します。

設備の使い方やプランの見直しなど、節約のためのポイントをここでしっかり押さえておきましょう!

最適な電気料金プランを選ぶ

電気料金プランの選び方は、オール電化住宅の光熱費に大きな影響を与えます。特に、昼間よりも夜間の電気料金が安くなる「時間帯別料金プラン」を上手に活用することが、電気代節約の鍵となります。

たとえば、エコキュートでのお湯の沸き上げや、洗濯機・食洗機などの電化製品を電気単価の安い夜間に使用することで、電気代を抑えられる可能性があります。

ただし、在宅ワークなどで昼間に電気を多く使うライフスタイルの方は、かえって電気代が割高になることもあるため注意が必要です。

また、電力会社によっては「オール電化割引」などの特典が用意されている場合もあり、料金体系やプランの種類はさまざまです。家族構成や生活リズムにあったプランを選ぶことが重要です。

多くの電力会社では、サイト上で電気料金のシミュレーションやプラン比較が簡単に行えるため、一度チェックしてみて、最適なプランを見つけましょう。

関連記事オール電化の電力会社はどこが安い?おすすめ3社を比較!

非公開: オール電化×太陽光発電におすすめの電力会社は?後悔しない選び方と乗り換えポイントを徹底解説!

住宅の断熱性能の向上

オール電化住宅に限らず、一般の住宅でも光熱費を抑えるためには、住宅そのものの断熱性能を高めることが非常に重要です。

断熱性の低い住宅では、夏は外気の熱が伝わりやすく、冬は室内の温かい空気が逃げやすくなりため、冷暖房にかかる電気代がかさみがちです。

たとえば、窓やドアに断熱性の高いサッシや窓ガラスを採用する、床や天井に断熱材を追加するなどの対策を講じることで、冷暖房の効率が向上し、エアコンの稼働を抑えながら快適な室温を維持できるようになります。

こうした対策は家の構造に関わる対応も必要なため、賃貸などでは対策が難しい場合もありますが、可能な範囲で断熱性能を高めることが、長期的な電気代削減に繋がります。

太陽光発電と蓄電池の導入

太陽光発煙と蓄電池の導入も光熱費の節約方法としては、非常に有効な手段の一つです。

日中に発電した電力を自家消費することで、電力会社から買う電気の量を減らすことができ、結果的に電気代の削減に繋がります。さらに、余った電力を売電することで収入を得ることも可能です。

加えて、蓄電池を併用することで、発電した電力を夜間や停電時に活用できるようになり、より安定した生活を送ることができます。

初期投資はかかりますが、長期的なコスト削減や災害時の備えとしてのメリットも大きいため、将来を見据えた選択して導入してみるのも良いかもしれません。

関連記事オール電化に蓄電池は必要?意味や費用、導入のポイントをわかりやすく解説

まとめ|お家のすべてが節約に繋がる

オール電化住宅は、家庭内のすべてのエネルギーを電気でまかなう暮らしを実現する住宅スタイルです。

光熱費を一元化できる点や、火を使わないことによる安全性の高さ、災害時の備えとしての機能など、多くのメリットがある一方で、初期費用の高さや電気料金プランとライフスタイルのミスマッチによる電気代の増加など、注意すべきポイントも存在します。

導入を検討する際には、自分や家族の生活スタイルと照らし合わせながら、必要な対策や工夫をしっかりと講じることが大切です。日々の暮らしを見直し、賢く設備やプランを活用することで、オール電化住宅でも快適かつ経済的な生活が実現できます。

執筆者

小売電気アドバイザー

大山 泰正

小売電気アドバイザーの資格を持ち、電気の比較・情報サイト「エネべる」を運営しています。運営会社である株式会社enebellの代表取締役として、電力業界の最新情報や節約術に関する豊富な知識を提供。電力自由化や最適な電力プラン選びに関するアドバイスを分かりやすく解説しています。

ガスコンロもガス給湯器も使わずに電気だけで生活をするよ!